【遺伝子プールとハーディ・ワインベルグの法則とは?】わかりやすく説明します!(初心者向け)

遺伝子プールとハーディ・ワインベルグの法則…。

なんだか、いかにも難しそうですよね。

とりあえず意味だけは理解しましょう!

教科書的には、「ある地域に生息する同種の集団がもつ遺伝子の全体」と書いてありますよね。

「水たまり」とか「小さな池」という意味です。

例えば、地球全体で考えると、人間は【ヒト】という種があり、それが「遺伝子プール」です。

同じように【イヌ】【アリ】【チューリップ】など、その中で交配し子孫を残すことができれば1つの「遺伝子プール」です。

また、もっと狭い範囲で使われることもあります。

例えば、国別で考えると…

日本人には、「日本人らしい特徴」がありますよね。例えば「髪の色が黒い」とか、「目の色が黒い」とか、「彫りが浅い」とか。(そんな特徴が全くない日本人もいますが)

これも日本人特有の遺伝子を持ったプールです。

同じように、国ごと、地域ごとで「遺伝子プール」を考えることができます。

例えば、どこかの田舎で「街コン」が行われたとしましょう。

そこで3組のカップルが誕生しました。

これもまた一つの遺伝子プールです。

この人たちが結婚し、子どもを産めば、また新たな「遺伝子プール」が生まれます。

普通に子孫を残せば、遺伝子の傾向が徐々に変わってきます。

上のイラストで言えば、天然パーマの割合が親世代では6分の2の確率(33%)だったのに、子ども世代には6分の3(50%)に増えました。

「天パの割合が増えた」など世代を経た遺伝子の変化を「小進化(しょうしんか)」と言います。

字のごとく、「小さな進化」という意味です。

ちなみに「大進化」という言葉もありますが、これはサルからヒトに進化するように、その間で子孫すら残せなくなるような進化のことを言います。

全く進化が起こらないことを「遺伝子平衡(いでんしへいこう)」と言います。

「遺伝子平衡」が起こるためには5つの条件があります。

それは

①集団がある程度大きい

②交配がランダムに行われる

③突然変異が起こらない

④遺伝子プールから個体が出て行ったり、新しい個体が入ってきたりしない

⑤自然選択がはたらかない(自分の欠点を捨てずに子どもにも残す)

ことです。これらの条件がクリアされれば、ずっと進化が起こらず生物はそのままの姿(遺伝子)を維持します。

・この花の色を決める対立遺伝子が「A」であれば赤、「a」であれば白になるとします。

・「A」の遺伝子頻度は0.6、「a」の遺伝子頻度は0.4とします

※遺伝子頻度とは、対立遺伝子(特徴を決める遺伝子)の割合のことです。割合なので、両方を足すと「1」になります。

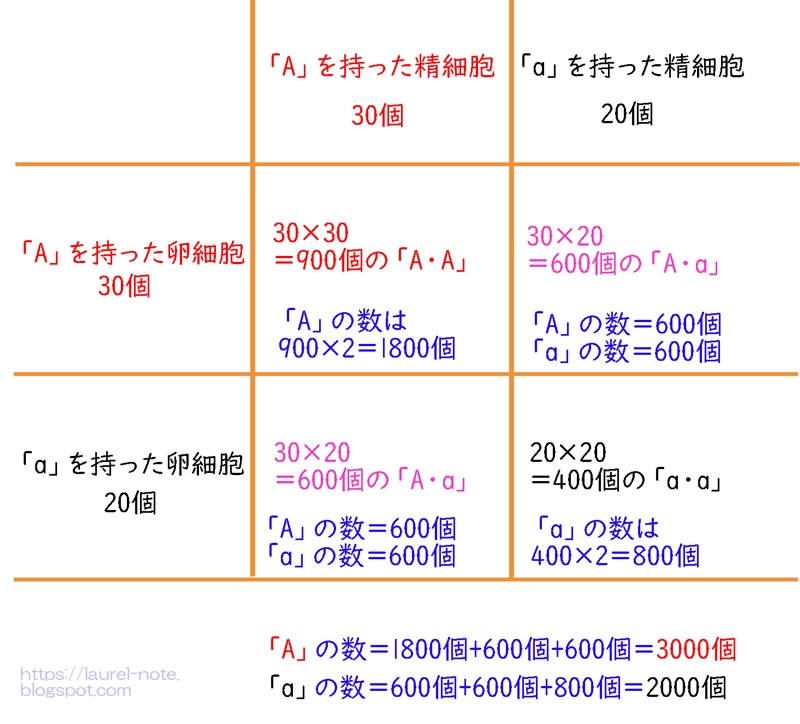

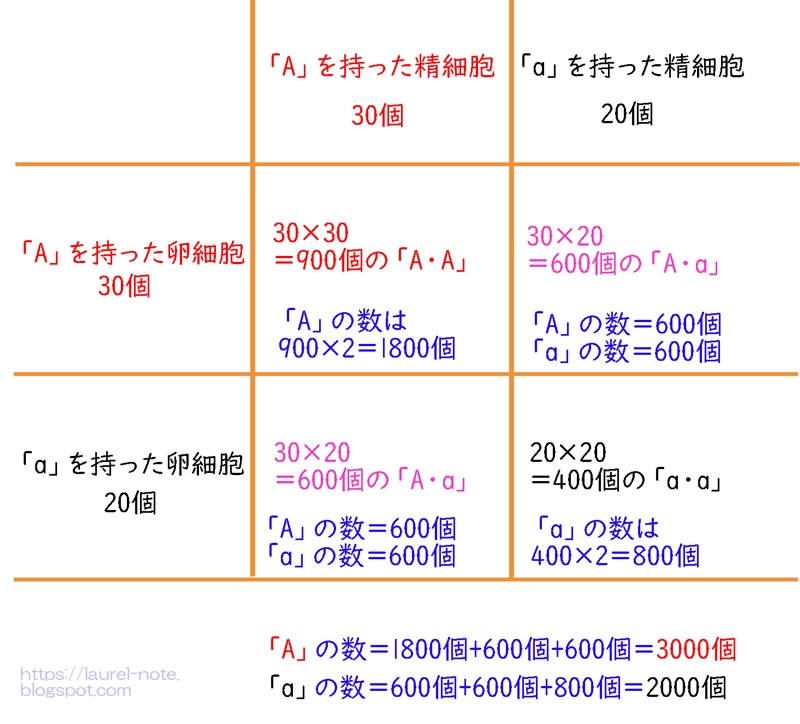

この花達が子孫を残すために、50個の精細胞と、50個の卵細胞が使われるとします。

50個の精細胞のうち、「A」の遺伝子を持っている割合は0.6ですので、「A」を持った精細胞は30個(50個×0.6)、「a」の細胞を持った精細胞は20個(50個×0.4)となります。

同じように、50個の卵細胞のうち、「A」を持った卵細胞は30個、「a」の細胞を持った精細胞は20個となります。

そして、それぞれが交配すると、こうなります。

↓

「A」と「a」を合わせた全体の総数は5000個ですね。

つまり全体から見て

「A」は3000÷5000=0.6

「a」は2000÷5000=0.4

これで最初の遺伝子頻度とまったく同じになりましたね。これがハーディ・ワインベルグの法則です。

ハーディ・ワインベルグの法則の条件を思い出してください。

①集団がある程度大きい

②交配がランダムに行われる

③突然変異が起こらない

④遺伝子プールから個体が出て行ったり、新しい個体が入ってきたりしない

⑤自然選択がはたらかない(自分の欠点を捨てずに子どもにも残す)

地球上で子孫を残し生きていくためにはこの法則を厳守することは不可能なので成り立たない、ということになります。

「自然選択がはたらかない」ことを「自分の欠点を捨てずに子どもに残す」と書きましたが、自然選択についてもう少し詳しく説明しますね。

たとえば、キリンの先祖の首は元々馬くらいの長さだったのですが、首の長い子どもが生まれ、それが生き残るために有利であったことからその遺伝子が有利に働きどんどん長くなっていった、という説があります。

そうやってたまたま生まれた特徴を活かしてどんどん進化していくことを自然選択と言います。

逆に言えば、首の長いキリン達の中にいれば、首の短いキリンはそれが欠点ですよね。

自然選択がなければ、進化せずずっと同じ形のままなので、ハーディ・ワインベルグの法則の条件の1つとして考えることができるのです。

ハーディ・ワインベルグの法則で「集団がある程度大きい」ことが条件にありました。

なぜそれが条件になるのかというと、「遺伝的浮動」の影響を小さくするためです。

遺伝的浮動とは、一つの遺伝子プールから特徴のある遺伝子が少しずつなくなってしまうことを言います。

例えば、天然パーマの双子がたまたま思いつきでお笑い芸人になろうと田舎を出て上京してしまったとします。

すると、一つの遺伝子プールにある天然パーマの人の割合が少なくなりますよね。

6人中3人(50%)だった天然パーマの割合が、2人いなくなったことにより、4人中1人(25%)になり、遺伝子頻度が変わります。

このことを遺伝的不動と言います。

このように、遺伝子プールの大きさが小さければ小さいほど、遺伝的浮動の影響が大きく、

逆に遺伝子プールの大きさが大きいほど、遺伝的浮動の影響は小さくなります。

1000人中2人の天然パーマがいなくなったところであまり影響はありませんよね。

なので、ハーディ・ワインベルグの法則では、遺伝子プールの集団がある程度大きいことを条件にしているのです。

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【細胞・遺伝子】

なんだか、いかにも難しそうですよね。

とりあえず意味だけは理解しましょう!

🔶遺伝子プール

遺伝子プール

教科書的には、「ある地域に生息する同種の集団がもつ遺伝子の全体」と書いてありますよね。

「プール」って何?

「水たまり」とか「小さな池」という意味です。

遺伝子プールとは?

例えば、地球全体で考えると、人間は【ヒト】という種があり、それが「遺伝子プール」です。

同じように【イヌ】【アリ】【チューリップ】など、その中で交配し子孫を残すことができれば1つの「遺伝子プール」です。

また、もっと狭い範囲で使われることもあります。

例えば、国別で考えると…

日本人には、「日本人らしい特徴」がありますよね。例えば「髪の色が黒い」とか、「目の色が黒い」とか、「彫りが浅い」とか。(そんな特徴が全くない日本人もいますが)

これも日本人特有の遺伝子を持ったプールです。

同じように、国ごと、地域ごとで「遺伝子プール」を考えることができます。

もう少し詳しく

例えば、どこかの田舎で「街コン」が行われたとしましょう。

そこで3組のカップルが誕生しました。

これもまた一つの遺伝子プールです。

この人たちが結婚し、子どもを産めば、また新たな「遺伝子プール」が生まれます。

遺伝子頻度

普通に子孫を残せば、遺伝子の傾向が徐々に変わってきます。

上のイラストで言えば、天然パーマの割合が親世代では6分の2の確率(33%)だったのに、子ども世代には6分の3(50%)に増えました。

小進化

「天パの割合が増えた」など世代を経た遺伝子の変化を「小進化(しょうしんか)」と言います。

字のごとく、「小さな進化」という意味です。

ちなみに「大進化」という言葉もありますが、これはサルからヒトに進化するように、その間で子孫すら残せなくなるような進化のことを言います。

全く進化がない場合

全く進化が起こらないことを「遺伝子平衡(いでんしへいこう)」と言います。

ハーディ・ワインベルグの法則

「遺伝子平衡」が起こるためには5つの条件があります。

それは

①集団がある程度大きい

②交配がランダムに行われる

③突然変異が起こらない

④遺伝子プールから個体が出て行ったり、新しい個体が入ってきたりしない

⑤自然選択がはたらかない(自分の欠点を捨てずに子どもにも残す)

ことです。これらの条件がクリアされれば、ずっと進化が起こらず生物はそのままの姿(遺伝子)を維持します。

例

<前提>

・とある閉鎖された島に、ある花が50輪咲いているとします。・この花の色を決める対立遺伝子が「A」であれば赤、「a」であれば白になるとします。

・「A」の遺伝子頻度は0.6、「a」の遺伝子頻度は0.4とします

※遺伝子頻度とは、対立遺伝子(特徴を決める遺伝子)の割合のことです。割合なので、両方を足すと「1」になります。

この花達が子孫を残すために、50個の精細胞と、50個の卵細胞が使われるとします。

50個の精細胞のうち、「A」の遺伝子を持っている割合は0.6ですので、「A」を持った精細胞は30個(50個×0.6)、「a」の細胞を持った精細胞は20個(50個×0.4)となります。

同じように、50個の卵細胞のうち、「A」を持った卵細胞は30個、「a」の細胞を持った精細胞は20個となります。

そして、それぞれが交配すると、こうなります。

↓

「A」と「a」を合わせた全体の総数は5000個ですね。

つまり全体から見て

「A」は3000÷5000=0.6

「a」は2000÷5000=0.4

これで最初の遺伝子頻度とまったく同じになりましたね。これがハーディ・ワインベルグの法則です。

実際はありえない

ハーディ・ワインベルグの法則の条件を思い出してください。

①集団がある程度大きい

②交配がランダムに行われる

③突然変異が起こらない

④遺伝子プールから個体が出て行ったり、新しい個体が入ってきたりしない

⑤自然選択がはたらかない(自分の欠点を捨てずに子どもにも残す)

地球上で子孫を残し生きていくためにはこの法則を厳守することは不可能なので成り立たない、ということになります。

自然選択とは?

「自然選択がはたらかない」ことを「自分の欠点を捨てずに子どもに残す」と書きましたが、自然選択についてもう少し詳しく説明しますね。

たとえば、キリンの先祖の首は元々馬くらいの長さだったのですが、首の長い子どもが生まれ、それが生き残るために有利であったことからその遺伝子が有利に働きどんどん長くなっていった、という説があります。

そうやってたまたま生まれた特徴を活かしてどんどん進化していくことを自然選択と言います。

逆に言えば、首の長いキリン達の中にいれば、首の短いキリンはそれが欠点ですよね。

自然選択がなければ、進化せずずっと同じ形のままなので、ハーディ・ワインベルグの法則の条件の1つとして考えることができるのです。

遺伝的浮動とは?

ハーディ・ワインベルグの法則で「集団がある程度大きい」ことが条件にありました。

なぜそれが条件になるのかというと、「遺伝的浮動」の影響を小さくするためです。

遺伝的浮動とは、一つの遺伝子プールから特徴のある遺伝子が少しずつなくなってしまうことを言います。

例えば、天然パーマの双子がたまたま思いつきでお笑い芸人になろうと田舎を出て上京してしまったとします。

すると、一つの遺伝子プールにある天然パーマの人の割合が少なくなりますよね。

6人中3人(50%)だった天然パーマの割合が、2人いなくなったことにより、4人中1人(25%)になり、遺伝子頻度が変わります。

このことを遺伝的不動と言います。

このように、遺伝子プールの大きさが小さければ小さいほど、遺伝的浮動の影響が大きく、

逆に遺伝子プールの大きさが大きいほど、遺伝的浮動の影響は小さくなります。

1000人中2人の天然パーマがいなくなったところであまり影響はありませんよね。

なので、ハーディ・ワインベルグの法則では、遺伝子プールの集団がある程度大きいことを条件にしているのです。

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【細胞・遺伝子】