【トランス脂肪酸(トランス型脂肪酸)とは?】 簡単に説明します!覚え方のコツ(?)もあり!

食べすぎると心臓病のリスクが高まると言われる「トランス脂肪酸」。

では、「トランス型じゃない脂肪酸」との違いは何?見分け方は?

早速見ていきましょう!

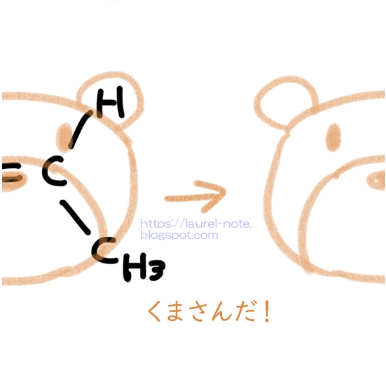

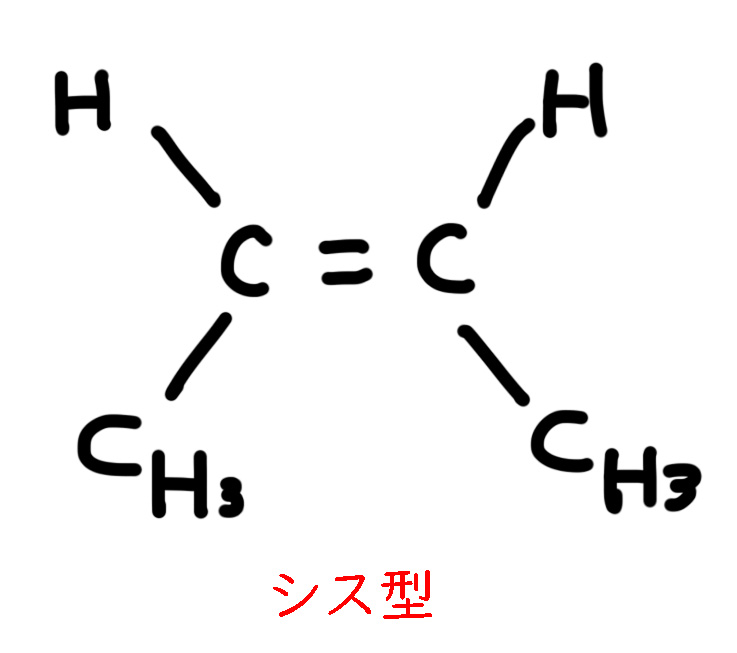

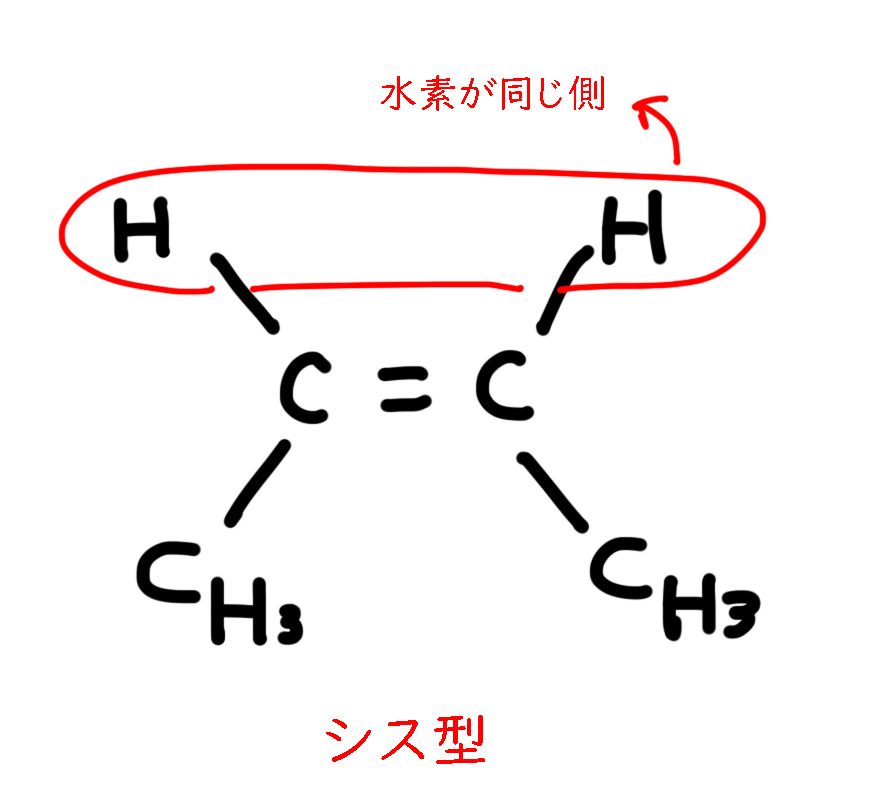

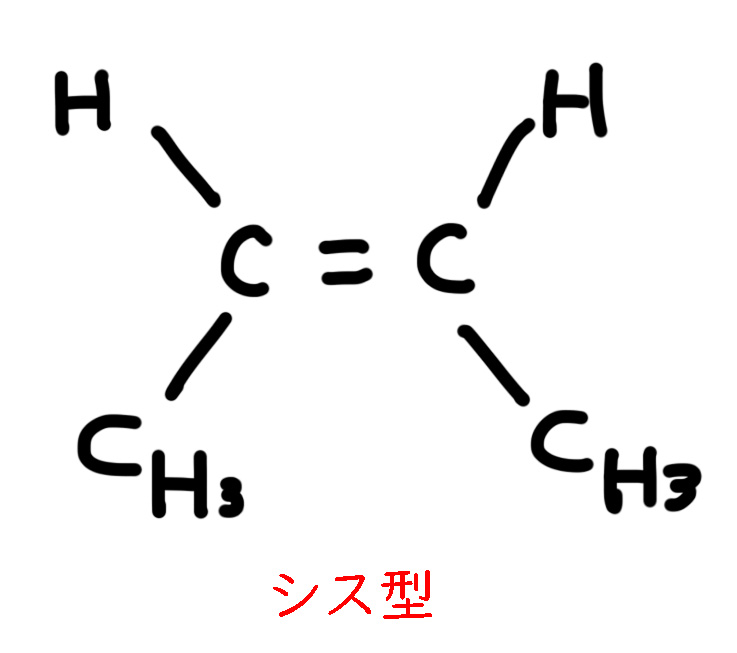

シス(cis)には、「こちら側の」という意味があります。シス型が本来の姿です。基本形。

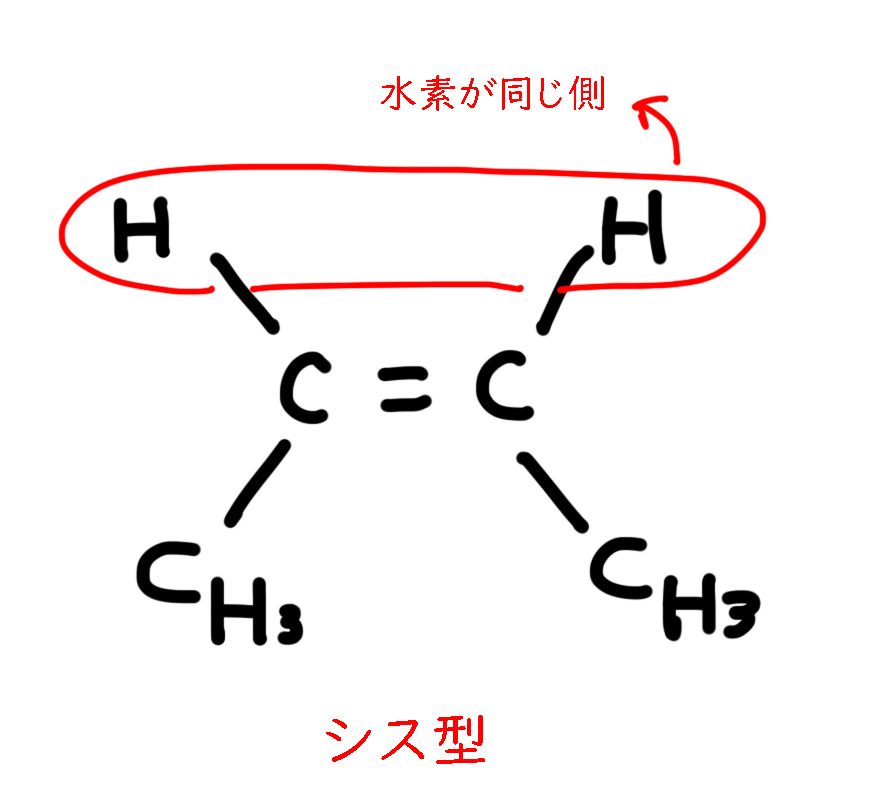

このように、同じ種類の原子(や原子団)が同じ側にあるものをシス型と言います。

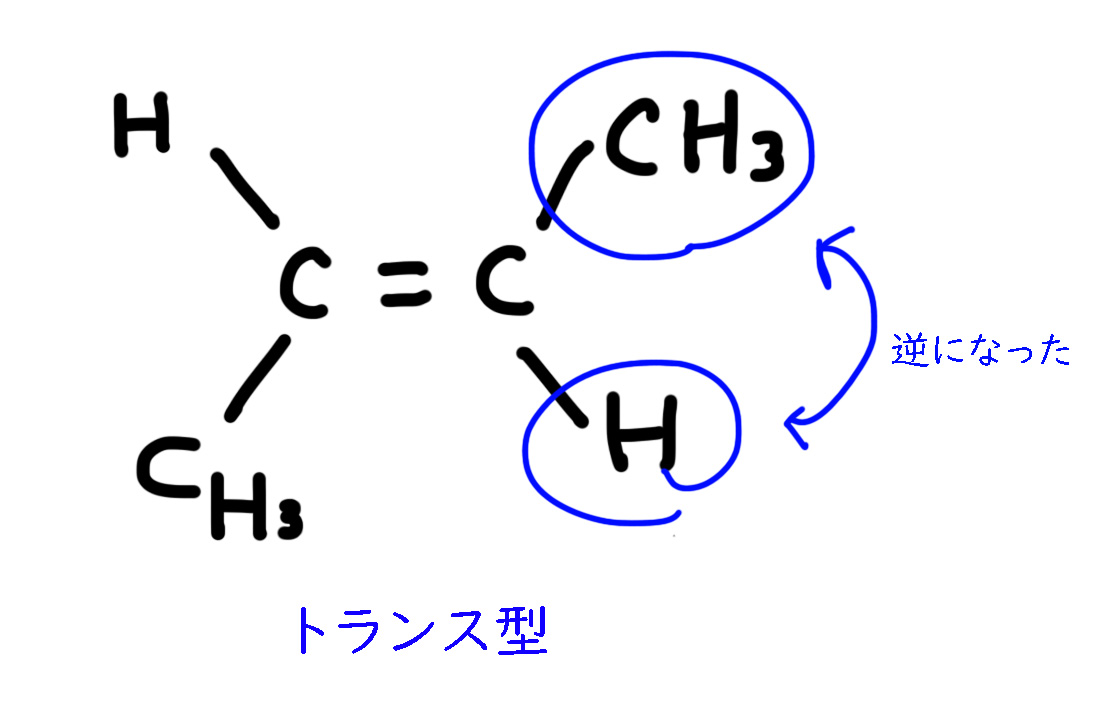

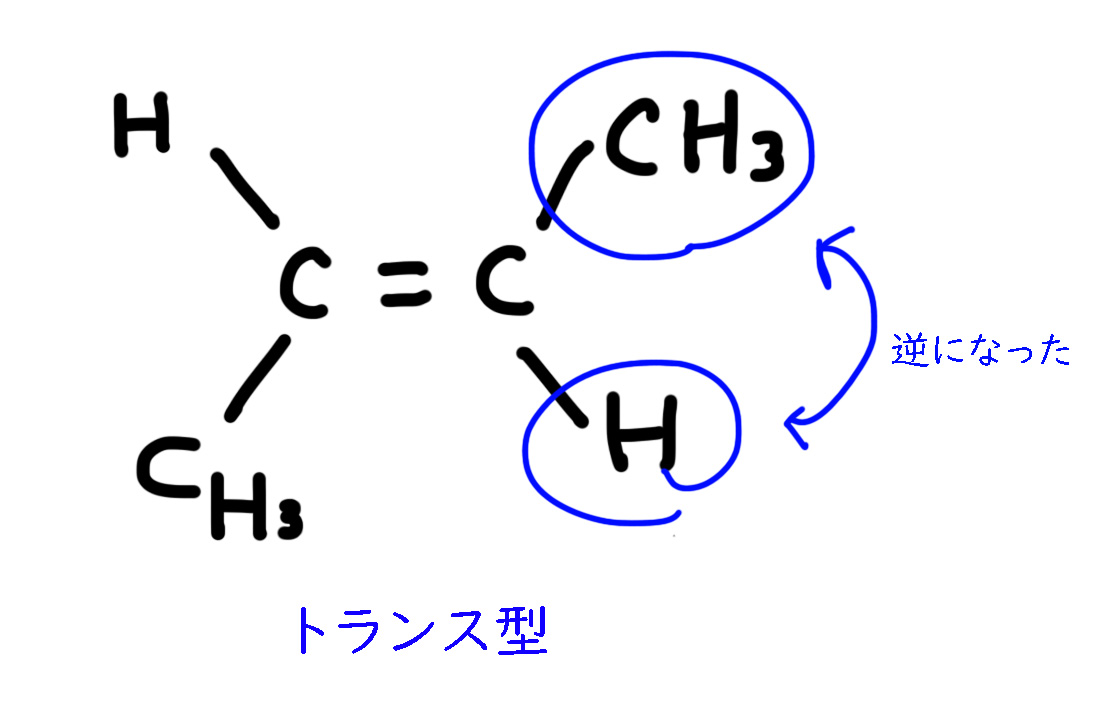

シス型の左側か右側のどっちかが逆になればトランス型になります。

これらのように「シス型」「トランス型」にわかれるもののことを「シス・トランス異性体」と言います。※幾何異性体とも言いますが、この呼び方は推奨されていません。

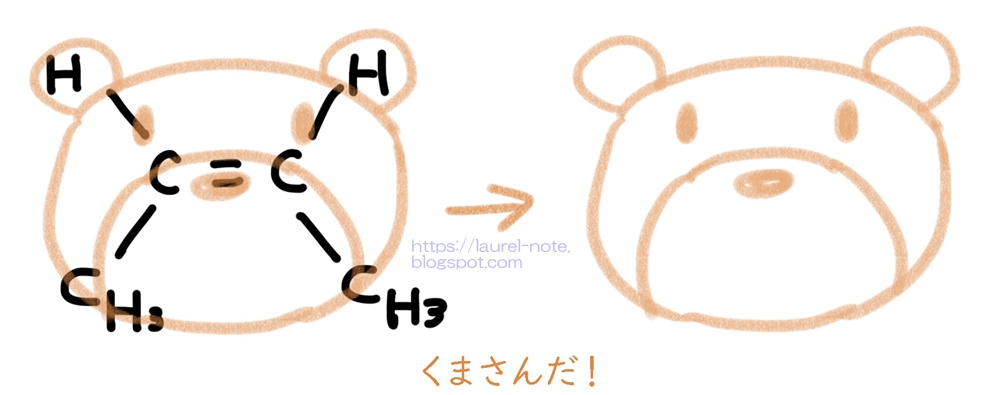

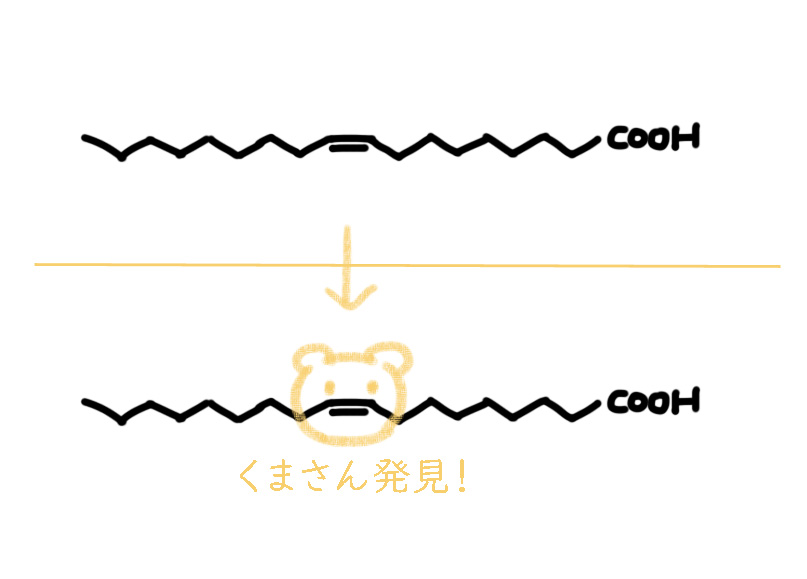

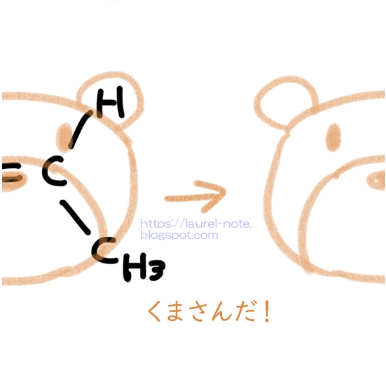

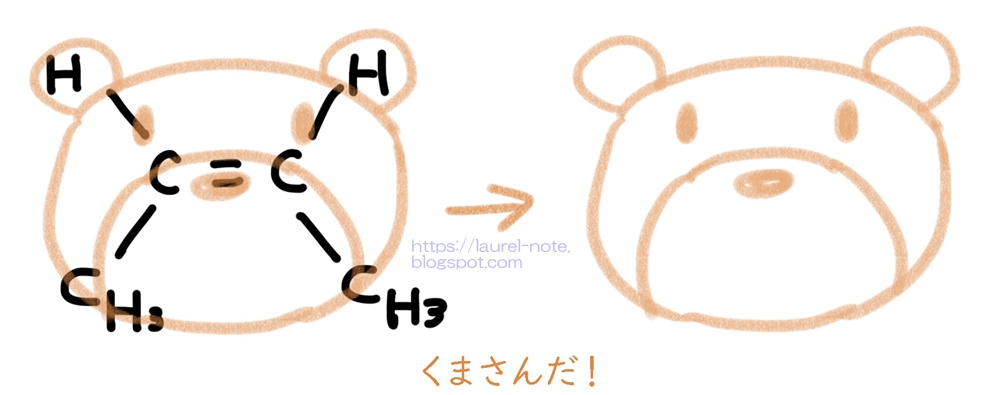

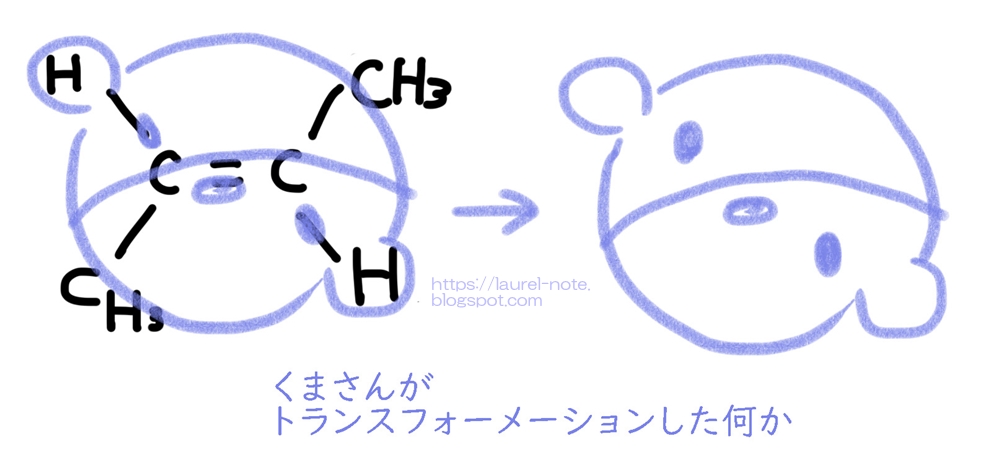

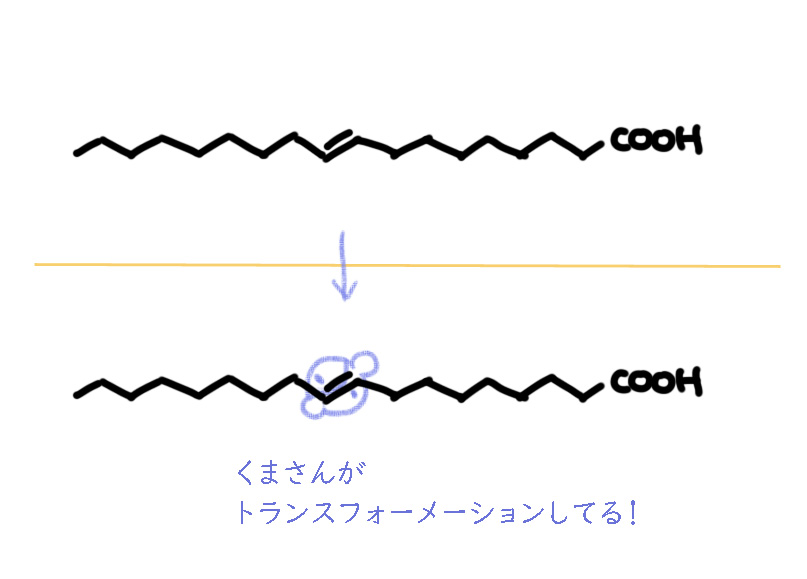

私には、シス型がクマさんに見えるんですよね。

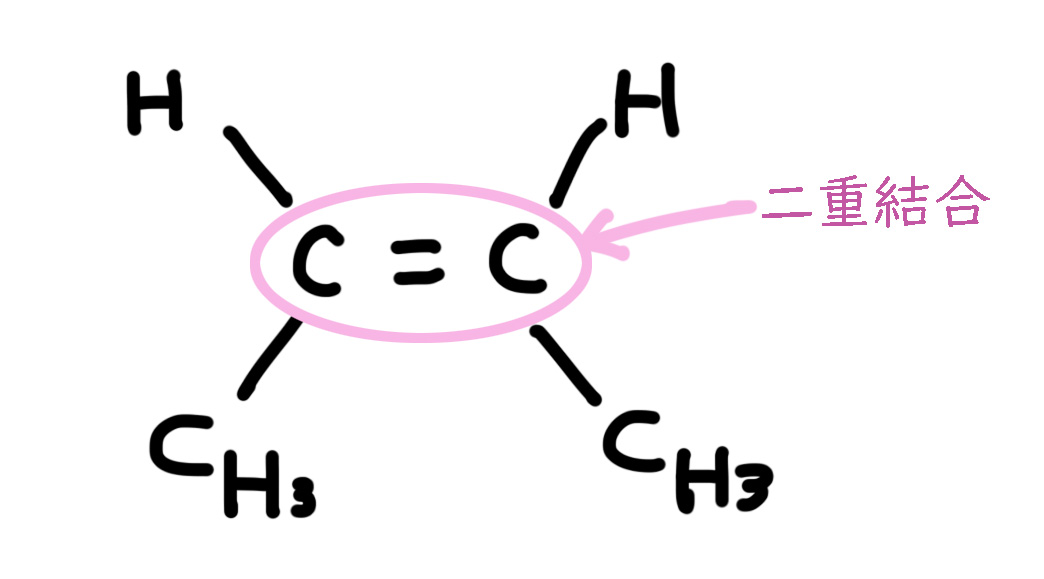

ちょうど耳の部分にHが来て。二重結合の部分に鼻があって。

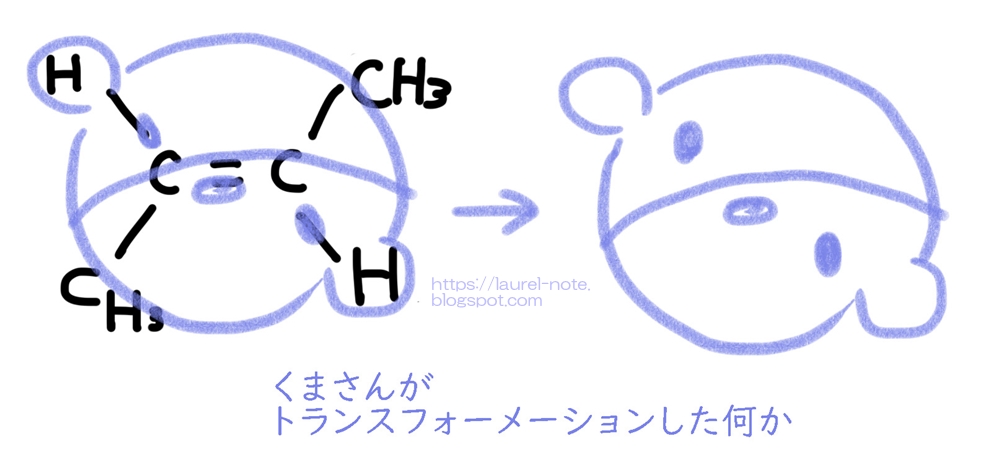

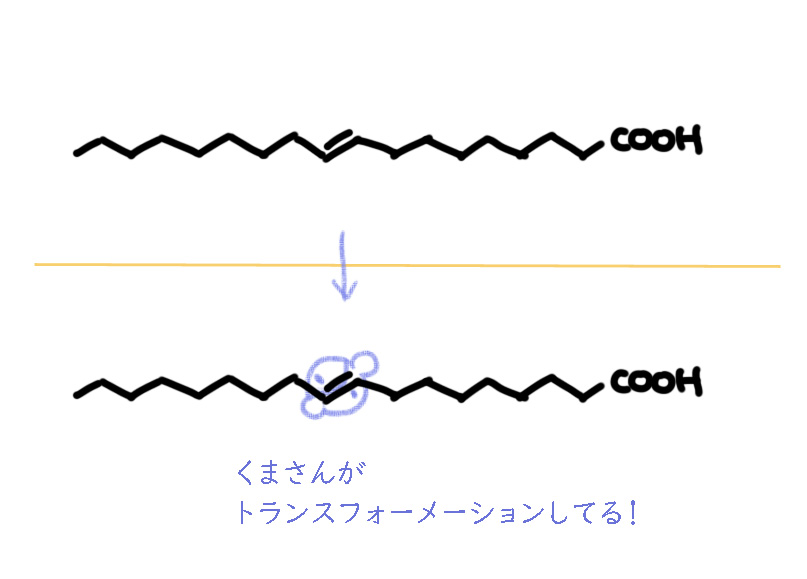

トランス型の方は、クマさんがトランスフォーメーション(変態)した謎の生物として考えます。

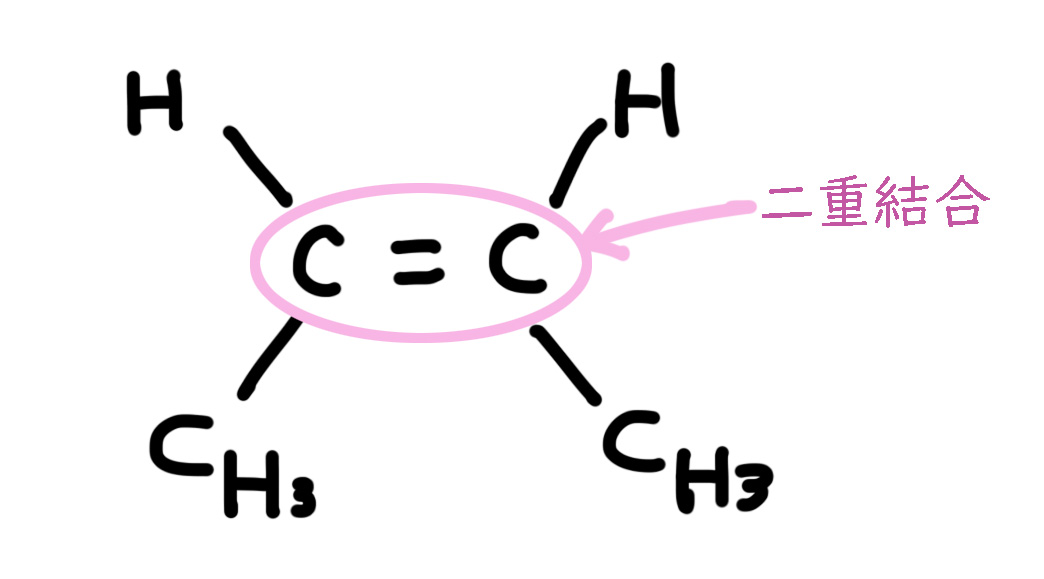

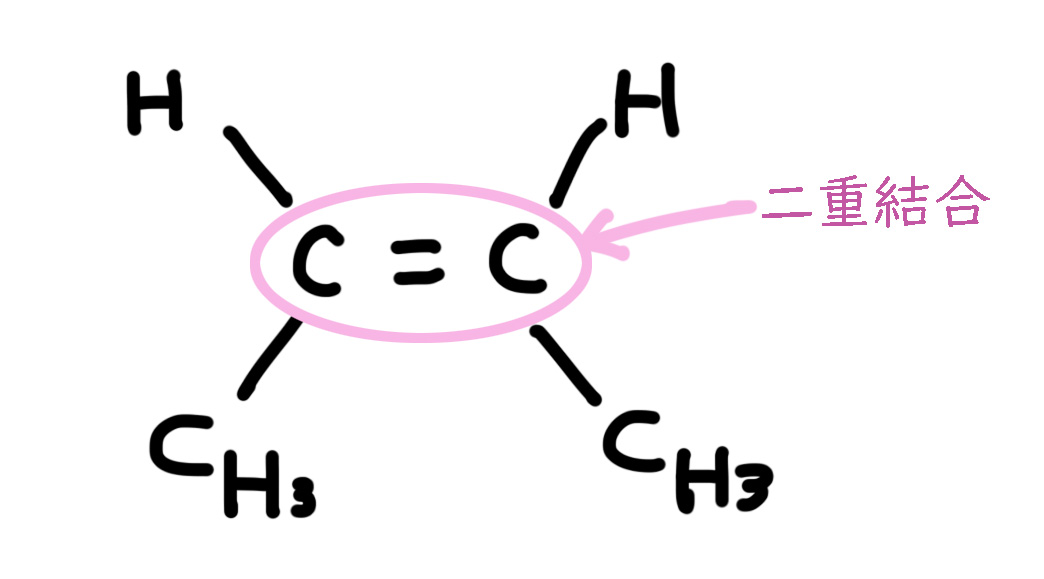

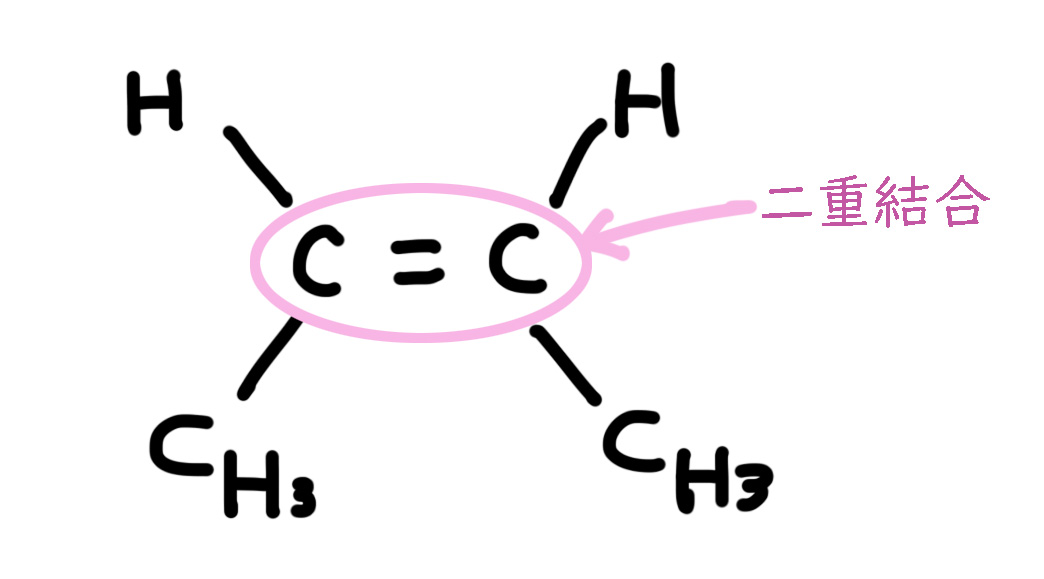

「シス型」「トランス型」にわかれる条件の1つとして「二重結合」があります。

なので、二重結合のない脂肪酸にはシスもトランスもありません。

二重結合のない脂肪酸を「飽和脂肪酸」、二重結合のある脂肪酸を「不飽和脂肪酸」と呼びますので、シス・トランス異性体のある脂肪酸はすべて不飽和脂肪酸ということになります。

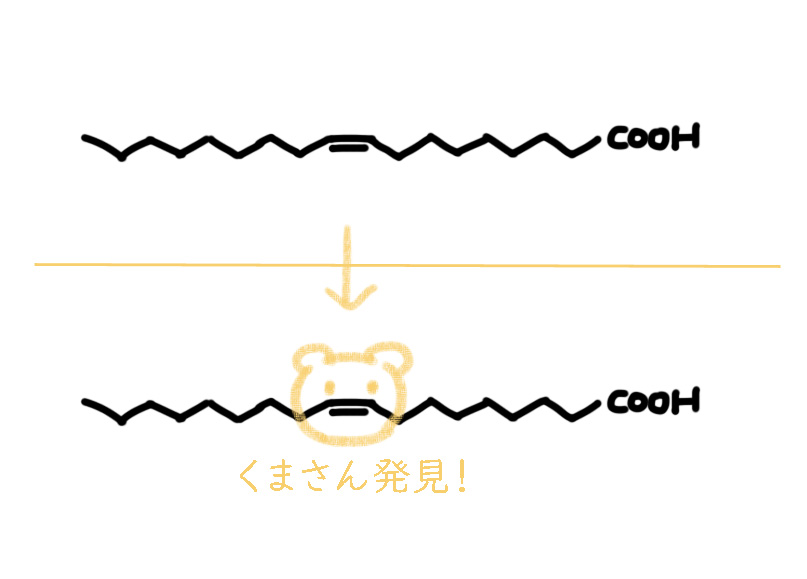

不飽和脂肪酸の中で代表的なものはオレイン酸(C17H33CO2H)です。

オレイン酸を示性式で表すとCH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH。

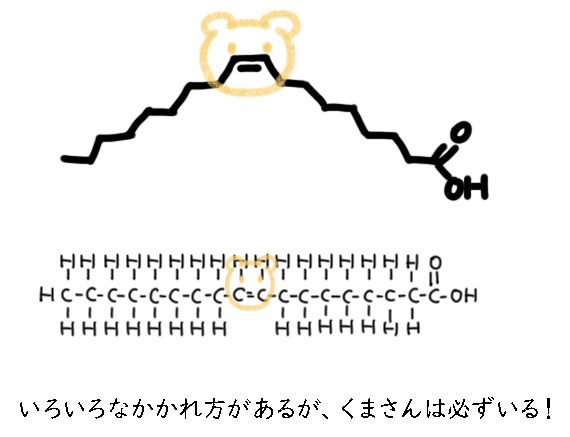

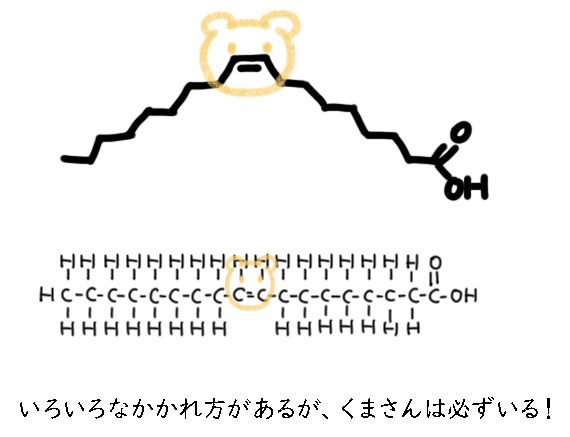

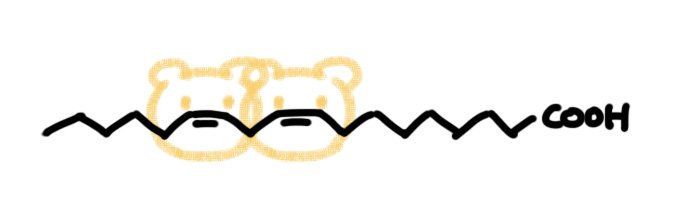

これを構造式にするとこんな感じです。

構造式の表され方って、書く人によってバラバラなのですが、必ずシス型の構造式にはクマさんがいます。

これが自然界に多く存在する状態です。

では、オレイン酸をトランス型にしてみましょう。

クマさんの顔面が崩壊してしまってるのがお分かりいだだけますね。

他の不飽和脂肪酸の考え方も同じです。

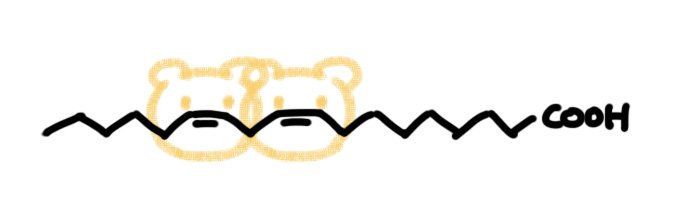

例えばリノール酸は脂肪酸の中に二重結合が二つあるので、クマさんが2頭になります。

リノール酸がトランス型になる場合、

①左のクマさんだけトランス型、

②右のクマさんだけトランス型、

③両方のクマさんがトランス型

の3パターンのトランス型リノール酸が誕生する可能性があります。

クマさんのどれか1頭でもトランス型になれば、「トランス脂肪酸」です。

自然界に存在する脂肪酸のほとんどは「シス型」です。

ではなぜトランス脂肪酸が問題視されているのでしょう?

それは、油を加工して固める時にトランス脂肪酸が生まれてしまうからです。

たとえばマーガリンの原材料を見ると「食用植物油脂」と書かれています。

「食用植物油脂」は常温では液状です。

この油を、常温でも固形の物質にするために、水素を添加します。

この時にトランス脂肪酸が誕生します。水素だけではなく、高温加熱することによってもトランス脂肪酸は生まれます。

なぜ固まるようになるの?

「食用植物油脂」が固形になりはじめる(凍る)温度はだいたい-3度くらいです。(油の種類により異なります。)

マーガリンが固形になる温度は35度くらいです。マーガリンを口に入れると解けるのは35度くらいで溶けはじめるからです。

液体が個体になる温度を「凝固点」、個体が液体になる温度を「融点」というのですが、

上記の温度を見ると分かるように、融点は食用植物油脂よりもマーガリンの方がずっと上です。

つまり「トランス脂肪酸は融点が高い」=「常温でも固まりやすい」ということになります。

なぜ融点が高くなるのかというと、シス型は「分子内水素結合」を持っていて、トランス型は「分子間水素結合」を持っているからです。

分子間で水素が結合すると、強い結合を形成します。すると固まりやすくなります。これにより安定性が高くなります。

存在します。牛やヤギのような草を何度も噛む反芻動物の胃の中の微生物のはたらきによりトランス脂肪酸が作られることがあります。そのため、肉や乳製品にトランス脂肪酸が含まれることがあります。しかしその量はとても少なく、問題視するほどではありません。

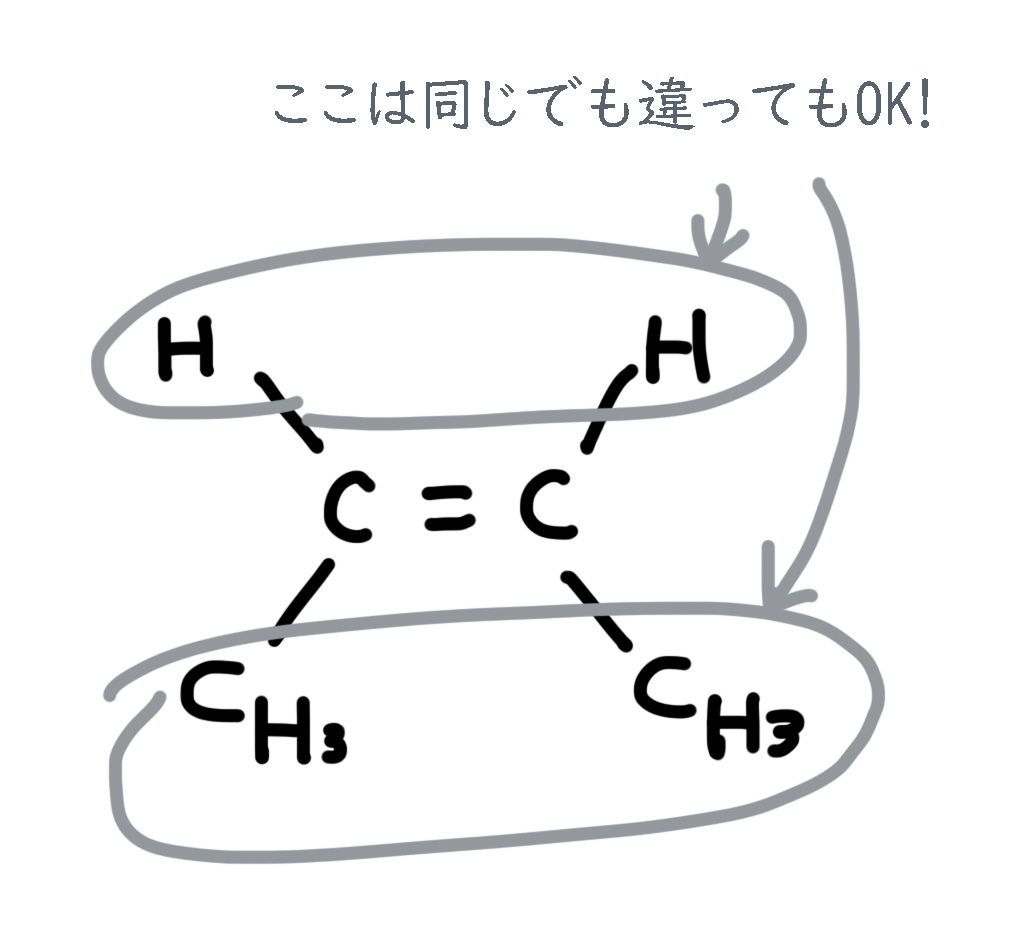

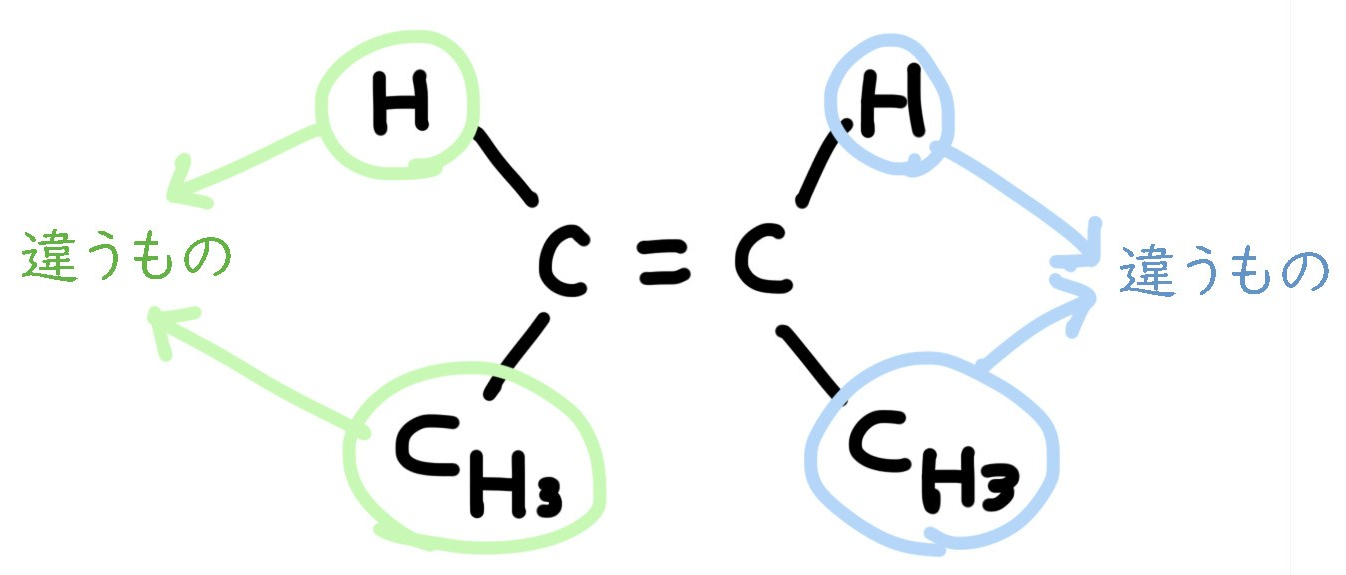

シス・トランス異性体には条件があると述べました。その条件は2つあります。

1つは、二重結合があること、

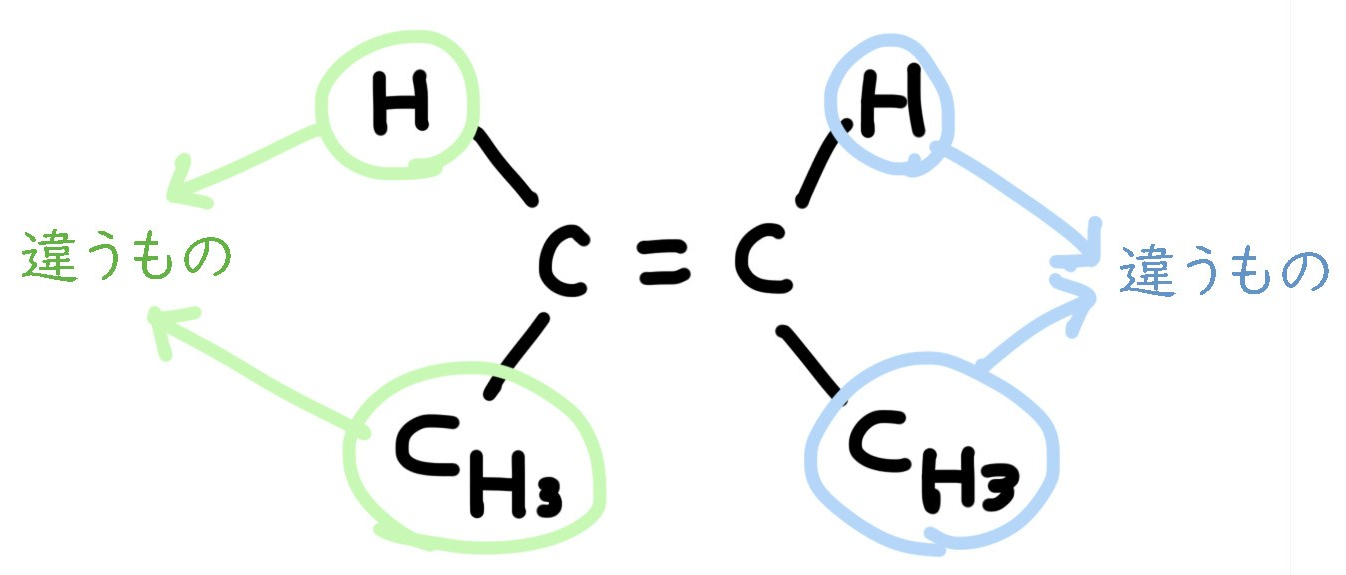

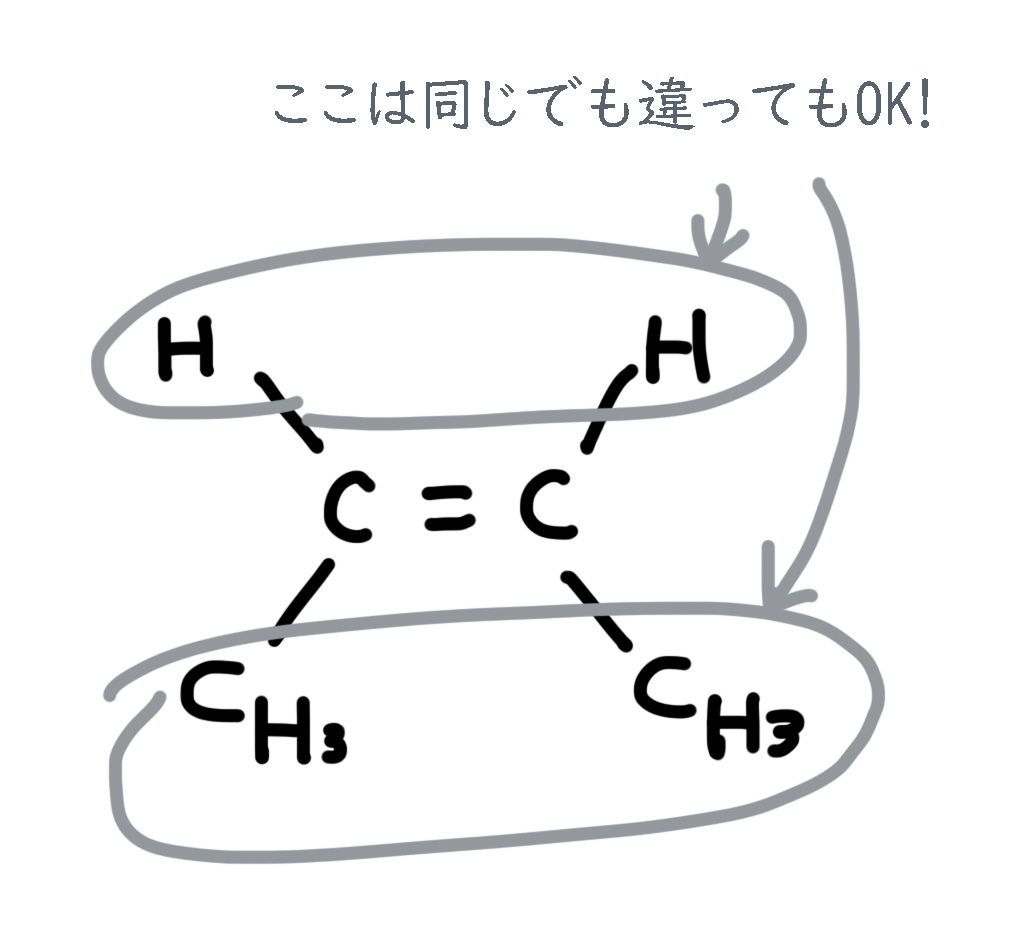

もう1つは右側と左側の上下でちがうものがあることです。

上と下だと、同じでも違ってもOKです。

この条件さえそろえば、脂肪酸でない他の物質でも「シス型」「トランス型」に分かれます。

なぜこのような異性体が生まれるのかというと、二重結合があるせいでガッチリ固められてしまい、自由に回転できなくなってしまうからです。

では、「トランス型じゃない脂肪酸」との違いは何?見分け方は?

早速見ていきましょう!

🔶トランス脂肪酸

「シス型」と「トランス型」

「トランス型じゃないもの」は、「シス型」と言います。まずはシス型とトランス型の違いから説明しますね。CH3-CH=CH-CH3(ブテン)の場合

※ブテンは脂肪酸ではありませんが、一番シンプルなトランス型を持っているので、こちらで説明します。シス型

シス(cis)には、「こちら側の」という意味があります。シス型が本来の姿です。基本形。

このように、同じ種類の原子(や原子団)が同じ側にあるものをシス型と言います。

トランス型

シス型の左側か右側のどっちかが逆になればトランス型になります。

これらのように「シス型」「トランス型」にわかれるもののことを「シス・トランス異性体」と言います。※幾何異性体とも言いますが、この呼び方は推奨されていません。

私には、シス型がクマさんに見えるんですよね。

ちょうど耳の部分にHが来て。二重結合の部分に鼻があって。

トランス型の方は、クマさんがトランスフォーメーション(変態)した謎の生物として考えます。

トランス脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸どっちなの?

「シス型」「トランス型」にわかれる条件の1つとして「二重結合」があります。

なので、二重結合のない脂肪酸にはシスもトランスもありません。

二重結合のない脂肪酸を「飽和脂肪酸」、二重結合のある脂肪酸を「不飽和脂肪酸」と呼びますので、シス・トランス異性体のある脂肪酸はすべて不飽和脂肪酸ということになります。

具体的な例

不飽和脂肪酸の中で代表的なものはオレイン酸(C17H33CO2H)です。

オレイン酸を示性式で表すとCH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH。

これを構造式にするとこんな感じです。

構造式の表され方って、書く人によってバラバラなのですが、必ずシス型の構造式にはクマさんがいます。

これが自然界に多く存在する状態です。

では、オレイン酸をトランス型にしてみましょう。

クマさんの顔面が崩壊してしまってるのがお分かりいだだけますね。

他の不飽和脂肪酸の考え方も同じです。

例えばリノール酸は脂肪酸の中に二重結合が二つあるので、クマさんが2頭になります。

リノール酸がトランス型になる場合、

①左のクマさんだけトランス型、

②右のクマさんだけトランス型、

③両方のクマさんがトランス型

の3パターンのトランス型リノール酸が誕生する可能性があります。

クマさんのどれか1頭でもトランス型になれば、「トランス脂肪酸」です。

ポイント

「トランス脂肪酸」は特定の物質ではなく、不飽和脂肪酸が持っている二重結合(クマさん)のどれかがトランス型になったものすべてを指します。

「トランス脂肪酸」は特定の物質ではなく、不飽和脂肪酸が持っている二重結合(クマさん)のどれかがトランス型になったものすべてを指します。

なぜトランス脂肪酸が生まれるの?

自然界に存在する脂肪酸のほとんどは「シス型」です。

ではなぜトランス脂肪酸が問題視されているのでしょう?

それは、油を加工して固める時にトランス脂肪酸が生まれてしまうからです。

たとえばマーガリンの原材料を見ると「食用植物油脂」と書かれています。

「食用植物油脂」は常温では液状です。

この油を、常温でも固形の物質にするために、水素を添加します。

この時にトランス脂肪酸が誕生します。水素だけではなく、高温加熱することによってもトランス脂肪酸は生まれます。

マーガリンの黄色は、バターに似せるために入れる着色料の色だクマ♪

なぜ固まるようになるの?

「食用植物油脂」が固形になりはじめる(凍る)温度はだいたい-3度くらいです。(油の種類により異なります。)

マーガリンが固形になる温度は35度くらいです。マーガリンを口に入れると解けるのは35度くらいで溶けはじめるからです。

液体が個体になる温度を「凝固点」、個体が液体になる温度を「融点」というのですが、

上記の温度を見ると分かるように、融点は食用植物油脂よりもマーガリンの方がずっと上です。

つまり「トランス脂肪酸は融点が高い」=「常温でも固まりやすい」ということになります。

なぜ融点が高くなるのかというと、シス型は「分子内水素結合」を持っていて、トランス型は「分子間水素結合」を持っているからです。

分子間で水素が結合すると、強い結合を形成します。すると固まりやすくなります。これにより安定性が高くなります。

トランス脂肪酸は自然界には存在しないの?

存在します。牛やヤギのような草を何度も噛む反芻動物の胃の中の微生物のはたらきによりトランス脂肪酸が作られることがあります。そのため、肉や乳製品にトランス脂肪酸が含まれることがあります。しかしその量はとても少なく、問題視するほどではありません。

「シス型」「トランス型」が存在する2つの条件

シス・トランス異性体には条件があると述べました。その条件は2つあります。

1つは、二重結合があること、

もう1つは右側と左側の上下でちがうものがあることです。

上と下だと、同じでも違ってもOKです。

この条件さえそろえば、脂肪酸でない他の物質でも「シス型」「トランス型」に分かれます。

なぜこのような異性体が生まれるのかというと、二重結合があるせいでガッチリ固められてしまい、自由に回転できなくなってしまうからです。

クマの耳の部分は、基本的にはHだけど、Hじゃない場合もあるクマ♪