【初心者向け】水分活性とは?わかりやすく説明します!

教科書の水分活性の説明ってわかりにくいですよね。

でもここで解決しますよ😊

水分活性とは簡単に言うと、「食品の腐りやすさの指標」のことです!

「Aw(Water Activity)」と呼ばれることもあります。Waterは「水」、Activityは「活発な」という意味です。

残した食べ物をずっとテーブルの上に放置しておくと、腐りますよね。

では、なぜ食べ物は腐るのでしょう?

答えは、細菌やカビなどの微生物がその食べ物を食べ、増えるからです。

微生物が増えるためには、必要なものがあります。

それは、栄養、適度な温度、そして自由水です。

食べ物には二種類の水分が含まれています。

1つは「自由水」、もう1つは「結合水」です。

自由水とは、放置しておけば蒸発したり、微生物が自由に利用できる水のことを言います。

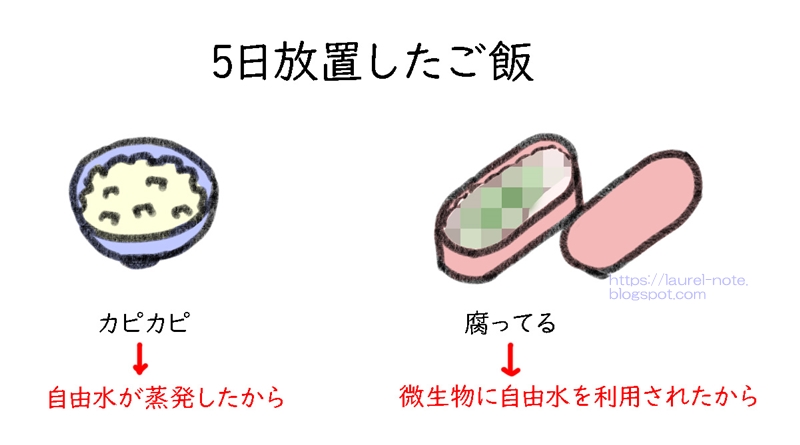

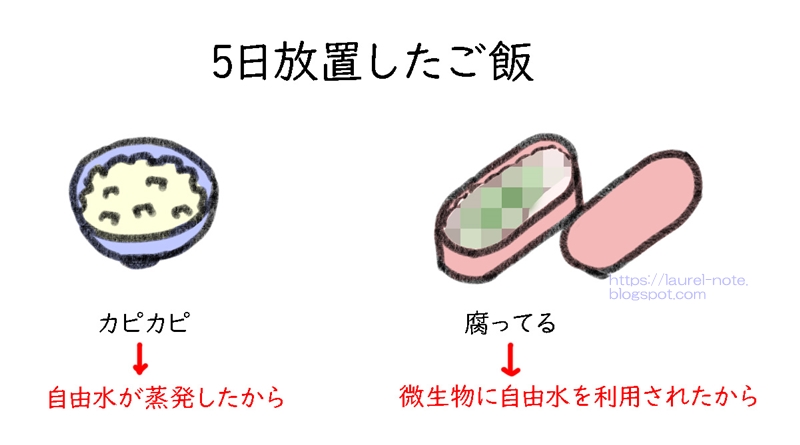

冬、乾燥している部屋にご飯をしばらく置いておけば、ご飯がカピカピになります。これは自由水が蒸発したからです。

夏、湿度の高いお弁当箱の中にご飯を入れっぱなしにしておけば、腐ります。これは微生物に自由水を利用されたからです。

結合水とは、食べ物の成分と完全に結合していて、蒸発もしなければ微生物も利用できない水分のことです。

まだ炊いていない、乾燥した生米にも水分が含まれています。この水分のほとんどは結合水です。

結合水は、お米の成分に完全に結合しているので微生物は利用できません。

水分活性は、食品に含まれる自由水の割合から求めることができます。

食品中の水分の中で、自由水の割合が100%であれば、水分活性は「1」です。

自由水がなければ、水分活性は「0」です。

水分活性「1」…純水

水分活性「0.98~0.99」…炊いたご飯、野菜、果物、生肉、生魚、牛乳

水分活性「0.93~0.97」…パン、ソーセージ

水分活性「0.60~0.85」…米や小麦粉などの乾燥穀物、ナッツ類

水分活性「0.60以下」…飴、乾麺、スキムミルク、コーンフレーク、ビスケット、はちみつなど

水分活性が0.600を下回ると微生物は増殖できなくなります。

水分自体が少なければ、自由水の量も少なくなるので、水分活性が低くなり、食品は腐りにくくなります。

塩分と糖分は、水分と結合します。そのため、塩分・糖分が増えればたくさんの水分が結合するため、自由水が減って結合水が増えます。

例えば梅干しは、水っぽいですが腐りにくい食品です。それは水分が塩分と結合していて、自由水の量が少ないためです。

ここまでの説明を読めばわかると思いますが、

①食品を乾燥させる

②塩分や糖分と水分を結合させる

ことです!

この質問、管理栄養士の国家試験に出題されたことがあるんですよね。

でも、結合水と自由水の関係を理解していれば、楽勝ですね⁈

質問の答えはNO!だって、梅干しみたいに水分が多くても自由水が多いとは限りませんから😁

脂質の酸化は、水分活性が0.3~0.4付近で最も抑制されます。

ビスケットの水分活性は0.33前後なので、ケーキより酸化しにくくなります。

ただし、水分活性が0.3より小さくなっても今度は逆に酸化されやすくなるので、注意が必要です。

でもここで解決しますよ😊

🔶水分活性

水分活性とは?

水分活性とは簡単に言うと、「食品の腐りやすさの指標」のことです!

「Aw(Water Activity)」と呼ばれることもあります。Waterは「水」、Activityは「活発な」という意味です。

食べ物が腐る原因

残した食べ物をずっとテーブルの上に放置しておくと、腐りますよね。

では、なぜ食べ物は腐るのでしょう?

答えは、細菌やカビなどの微生物がその食べ物を食べ、増えるからです。

微生物が増えるためには、必要なものがあります。

それは、栄養、適度な温度、そして自由水です。

自由水とは?

食べ物には二種類の水分が含まれています。

1つは「自由水」、もう1つは「結合水」です。

自由水とは、放置しておけば蒸発したり、微生物が自由に利用できる水のことを言います。

冬、乾燥している部屋にご飯をしばらく置いておけば、ご飯がカピカピになります。これは自由水が蒸発したからです。

夏、湿度の高いお弁当箱の中にご飯を入れっぱなしにしておけば、腐ります。これは微生物に自由水を利用されたからです。

結合水とは?

結合水とは、食べ物の成分と完全に結合していて、蒸発もしなければ微生物も利用できない水分のことです。

まだ炊いていない、乾燥した生米にも水分が含まれています。この水分のほとんどは結合水です。

結合水は、お米の成分に完全に結合しているので微生物は利用できません。

それを数値化するのが「水分活性」

水分活性は、食品に含まれる自由水の割合から求めることができます。

食品中の水分の中で、自由水の割合が100%であれば、水分活性は「1」です。

自由水がなければ、水分活性は「0」です。

水分活性が高い代表的なもの

水分活性「1」…純水

水分活性「0.98~0.99」…炊いたご飯、野菜、果物、生肉、生魚、牛乳

水分活性「0.93~0.97」…パン、ソーセージ

水分活性が低い代表的なもの

水分活性「0.60~0.85」…米や小麦粉などの乾燥穀物、ナッツ類

水分活性「0.60以下」…飴、乾麺、スキムミルク、コーンフレーク、ビスケット、はちみつなど

水分活性が0.600を下回ると微生物は増殖できなくなります。

水分活性が低くなる条件

乾燥

水分自体が少なければ、自由水の量も少なくなるので、水分活性が低くなり、食品は腐りにくくなります。

塩分・糖分

塩分と糖分は、水分と結合します。そのため、塩分・糖分が増えればたくさんの水分が結合するため、自由水が減って結合水が増えます。

例えば梅干しは、水っぽいですが腐りにくい食品です。それは水分が塩分と結合していて、自由水の量が少ないためです。

水分活性を下げる方法

ここまでの説明を読めばわかると思いますが、

①食品を乾燥させる

②塩分や糖分と水分を結合させる

ことです!

水分活性と水分含量は比例するの?

この質問、管理栄養士の国家試験に出題されたことがあるんですよね。

でも、結合水と自由水の関係を理解していれば、楽勝ですね⁈

質問の答えはNO!だって、梅干しみたいに水分が多くても自由水が多いとは限りませんから😁

脂質の酸化との関係

脂質の酸化は、水分活性が0.3~0.4付近で最も抑制されます。

ビスケットの水分活性は0.33前後なので、ケーキより酸化しにくくなります。

ただし、水分活性が0.3より小さくなっても今度は逆に酸化されやすくなるので、注意が必要です。