【筋収縮のメカニズム】と【アクチン・ミオシン】の覚え方!

「筋収縮」と「アクチン・ミオシン」の関係について、理解していますか?

わかりやすく説明しますね!

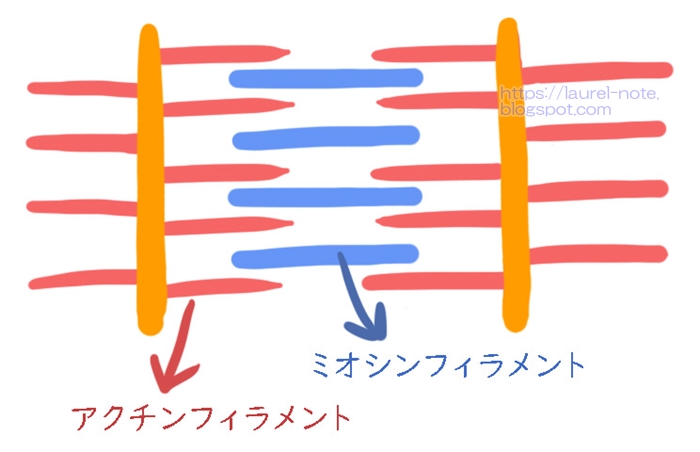

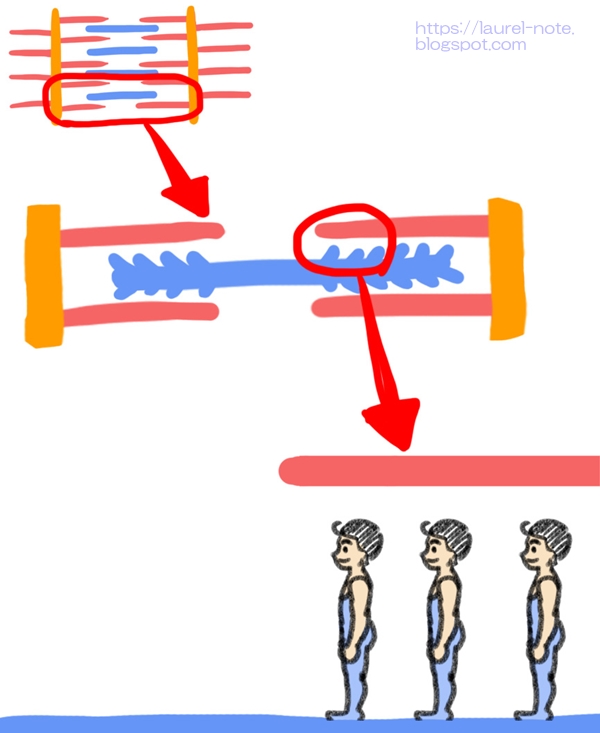

筋肉を簡単なイラストで表すと、こうなりますよね。

二の腕などの骨格筋の筋肉を顕微鏡で見た時も、こんな感じでシマ模様に見えます。

なので、こういったものを「横紋筋(おうもんきん)」と呼びます。

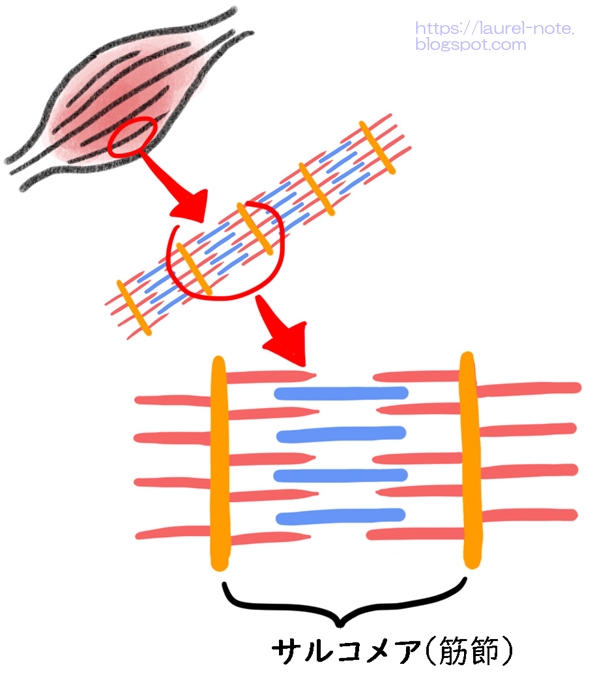

横紋筋は、細長い細胞が束になっているので、「筋繊維(きんせんい)」とも呼ばれます。

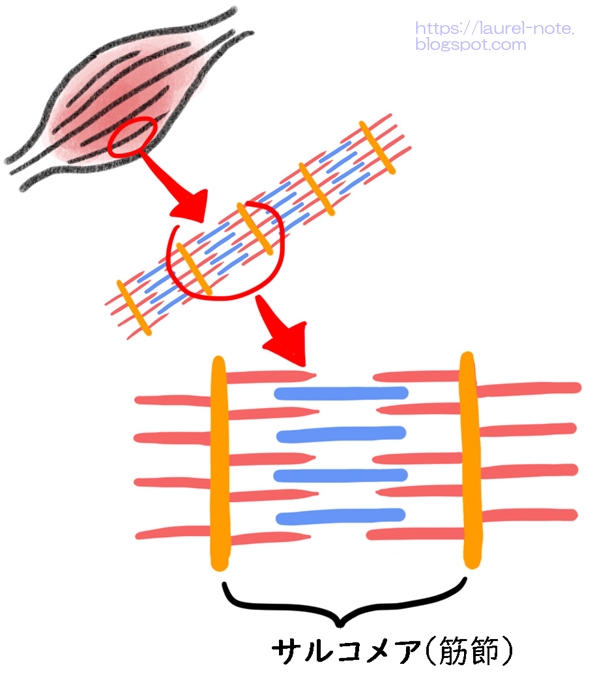

そして、このシマシマの一節を、サルコメア(筋節)と呼びます。

例えば二の腕に力を入れて力こぶを作るとします。

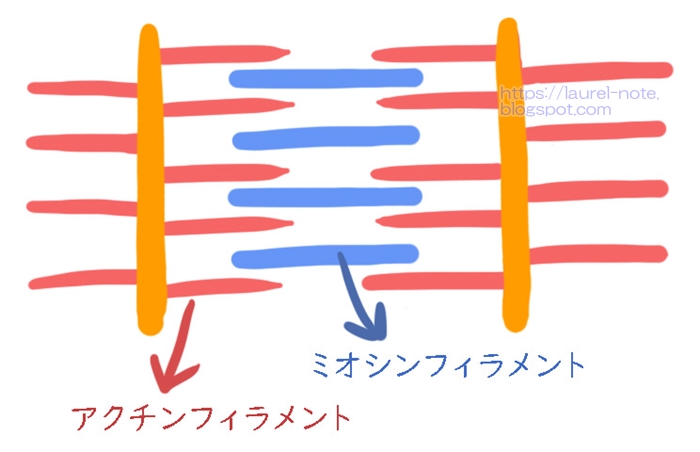

すると、サルコメアの「アクチンフィラメント」と「ミオシンフィラメント」の間で滑り運動が生じ、筋肉が収縮します。

図の赤い部分がアクチンフィラメント(細いフィラメント)、青い部分がミオシンフィラメント(太いフィラメント)です。

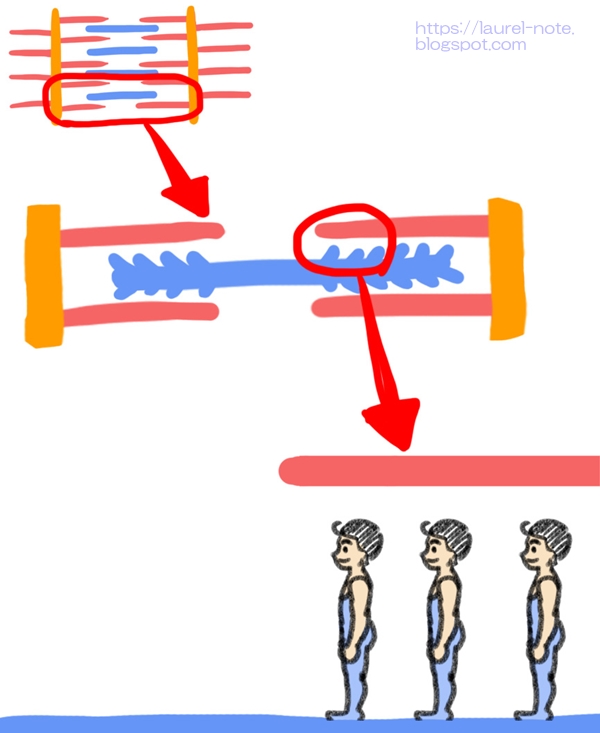

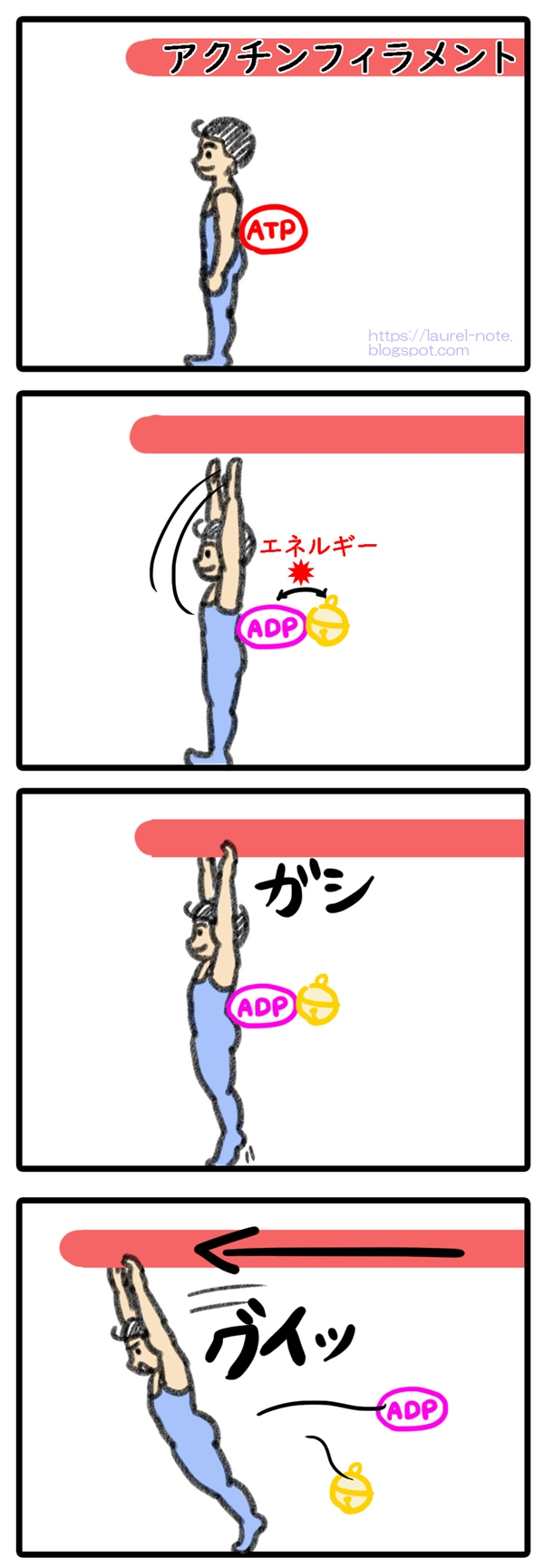

ミオシンフィラメントをつくっているタンパク質を「ミオシン」と言います。

サルコメアをアップしてみると、ミオシンからワシャワシャしたものが出ています。

このワシャワシャしたものが、アクチンフィラメントにくっつき、滑りを発生させています。

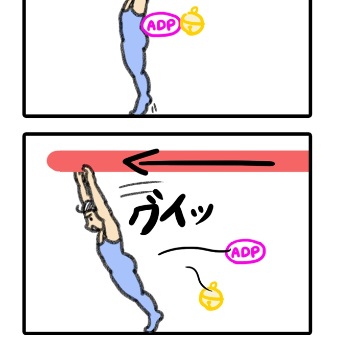

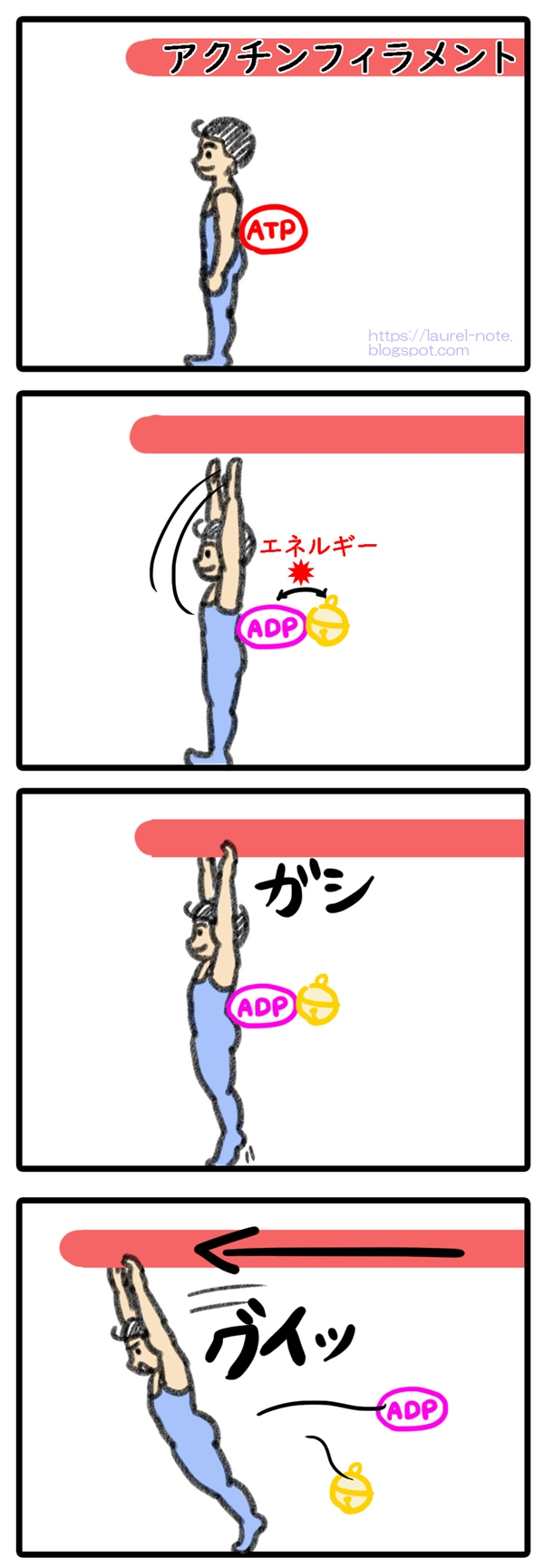

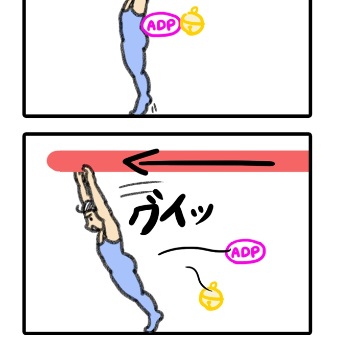

①最初、ミオシンにはATPがくっついています。この状態ではまだ力が入っていません。

②力を入れようとすると、ATPが分解され、ADPとリン酸に分かれます。(このサイトではリン酸を鈴に例えています。)この時エネルギーが発生し、ミオシンがアクチンフィラメントにくっつく準備をします。

③ミオシンがアクチンフィラメントにくっつきます。

④ADPとリン酸を放出すると同時にミオシンが動き、それと一緒にアクチンフィラメントが同じ方向に動いて筋が収縮し、力こぶができます。

このように、ミオシンはアクチンフィラメントを動かす働きをするので、「モータータンパク質」と呼ばれます。

二の腕の力こぶだけでなく、体を動かすときは必ず筋肉を使うので、ムキっと盛り上がらなくても筋収縮は起こっています。

名前が似ているので、どっちがどっちなのかわからなくなってしまうことがあると思います。

その時はこの人を思い出してくださいね。

アクチンフィラメントを作っているタンパク質は「アクチン」と呼びます。

アクチンの方は、「アクチン=アクティブ(活動する)」と覚えるとよいと思います。

実際、筋収縮の時はアクチンフィラメントのみが中央に寄っているので。

筋収縮が起こる時、カルシウムイオン(Ca2+)が使われます。

脳から筋肉を動かす指令が来ると、筋肉細胞内の「筋小胞体」からカルシウムイオンが放出され、それがアクチンフィラメント上のトロポニンというタンパク質に結合します。するとアクチンとミオシンがくっつけるようになります。

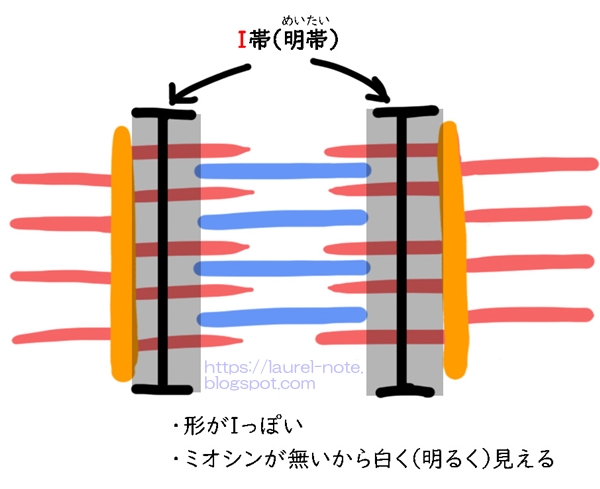

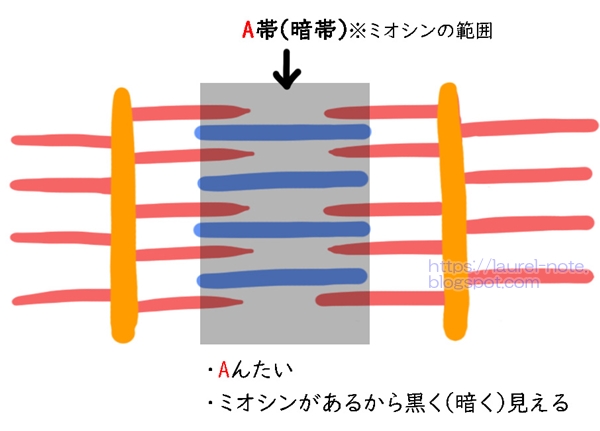

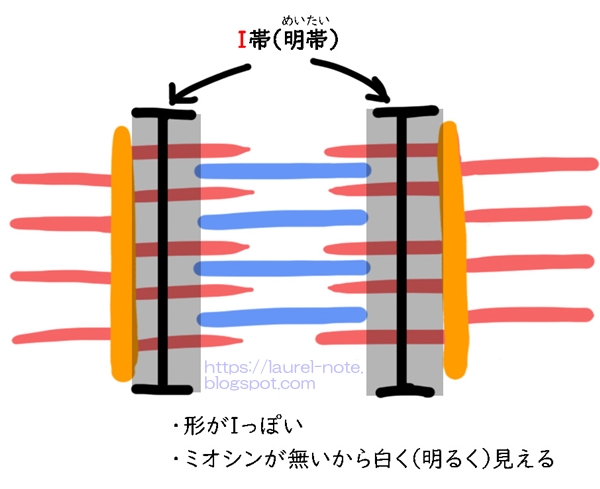

横紋筋には、暗く見える部分と明るく見える部分があります。

顕微鏡で見た時にミオシンフィラメントがある部分は暗く見えて、ミオシンフィラメントがない部分は明るく見えます。

なので、サルコメアの中のミオシンフィラメントがない部分を「明帯」と呼びます。

また明帯はI帯とも呼ばれます。

Iは、「isotropic(等方性)」から来ています。

その範囲の形がIっぽいので、そのままI帯と覚えています。

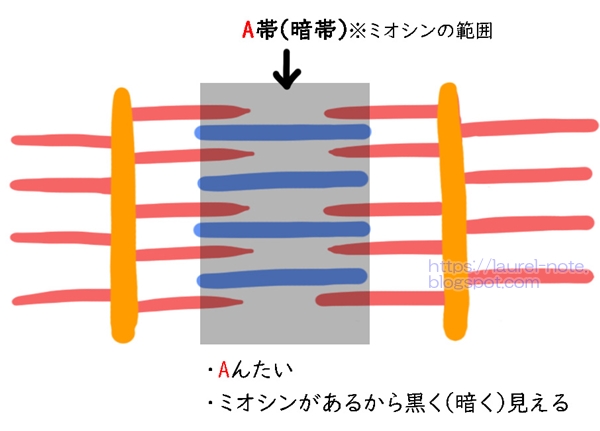

ミオシンフィラメントがある部分は暗く見えるので「暗帯」と呼びます。

また暗帯はA帯とも呼ばれます。

Aは、「anistropic(異方向性)」から来ています。

私はミオシン=暗い部分(暗帯)=Aんたい、と覚えています。

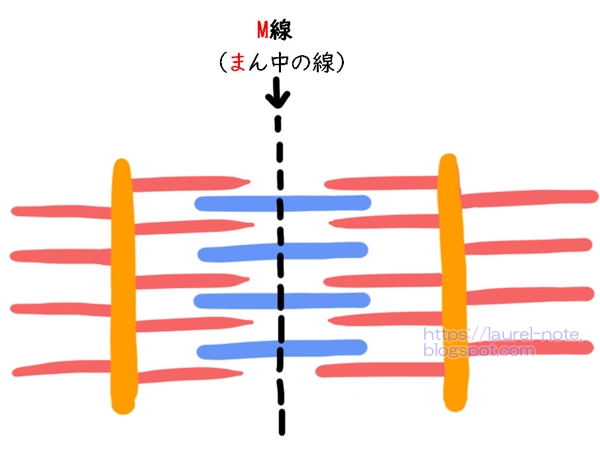

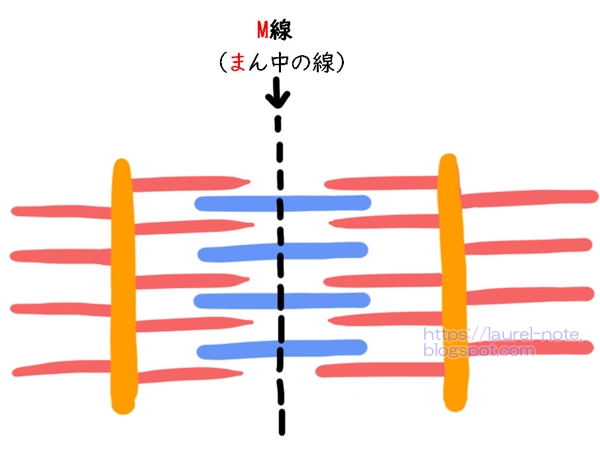

A体の中央に位置する部分をM線と呼びます。

なぜMなのか、資料にはどこにも書いていないのですが、私は「まん中のM」と覚えています。

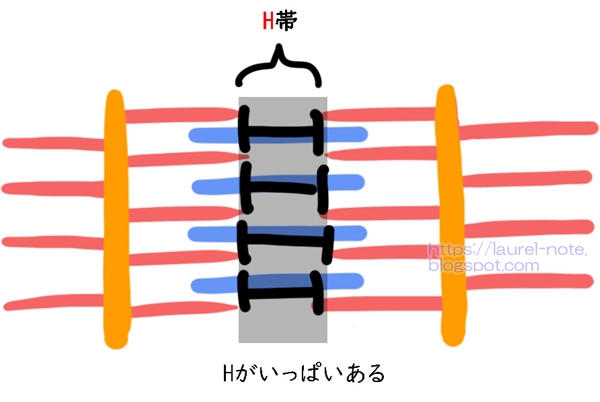

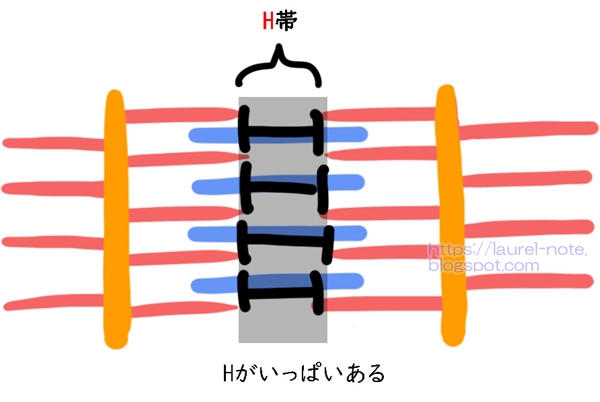

アクチンフィラメントとミオシンフィラメントが重ならない部分をH帯と呼びます。

私にはHがいっぱいあるように見えますのでそのまま覚えています。

このHは、ドイツ語で「helle(明るい)」から来ているそうです。

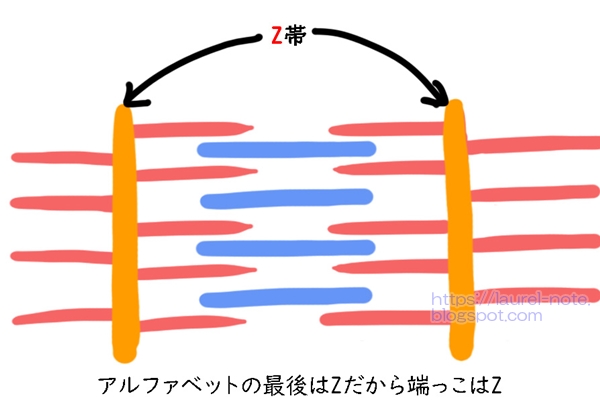

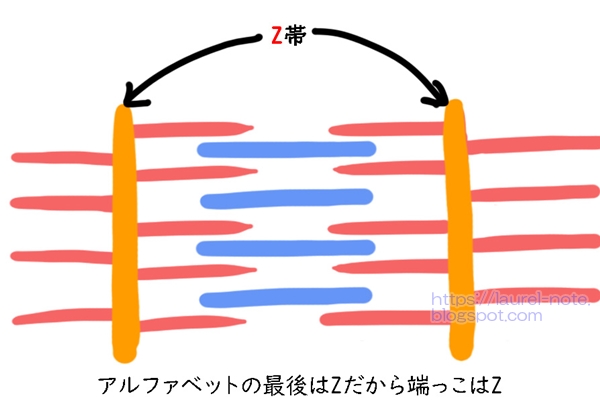

サルコメアの端っこにあるので、アルファベットの最後と同じZと覚えています。

このZは、ドイツ語の「zwitter(間)」から来ているそうです。

基本的なことを理解できたかどうか確認してみましょう♪

1️⃣ 横紋筋のシマ模様の一節を何と言う?→答え

2️⃣ 筋収縮が起こった時に中央に寄るのは、何フィラメント?→答え

3️⃣ 滑り力を発揮するものを何タンパク質と言う?→答え

4️⃣ サルコメアの中でミオシンフィラメントがある部分を何帯と言う?→答え

5️⃣ サルコメアの中でミオシンフィラメントがない部分を何帯と言う?→答え

お疲れさまでした!😄

【amazon】運動・からだ図解 筋と骨格の触診術の基本

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【体の構造】

わかりやすく説明しますね!

🔶アクチン・ミオシン

骨格筋とサルコメア

筋肉を簡単なイラストで表すと、こうなりますよね。

二の腕などの骨格筋の筋肉を顕微鏡で見た時も、こんな感じでシマ模様に見えます。

なので、こういったものを「横紋筋(おうもんきん)」と呼びます。

横紋筋は、細長い細胞が束になっているので、「筋繊維(きんせんい)」とも呼ばれます。

そして、このシマシマの一節を、サルコメア(筋節)と呼びます。

筋肉がムキっとなる時、どうなっているのか

例えば二の腕に力を入れて力こぶを作るとします。

すると、サルコメアの「アクチンフィラメント」と「ミオシンフィラメント」の間で滑り運動が生じ、筋肉が収縮します。

図の赤い部分がアクチンフィラメント(細いフィラメント)、青い部分がミオシンフィラメント(太いフィラメント)です。

フィラメントが滑る仕組み

僕が体を張って説明します!(ミオシン)

ミオシンフィラメントをつくっているタンパク質を「ミオシン」と言います。

サルコメアをアップしてみると、ミオシンからワシャワシャしたものが出ています。

このワシャワシャしたものが、アクチンフィラメントにくっつき、滑りを発生させています。

①最初、ミオシンにはATPがくっついています。この状態ではまだ力が入っていません。

②力を入れようとすると、ATPが分解され、ADPとリン酸に分かれます。(このサイトではリン酸を鈴に例えています。)この時エネルギーが発生し、ミオシンがアクチンフィラメントにくっつく準備をします。

③ミオシンがアクチンフィラメントにくっつきます。

④ADPとリン酸を放出すると同時にミオシンが動き、それと一緒にアクチンフィラメントが同じ方向に動いて筋が収縮し、力こぶができます。

このように、ミオシンはアクチンフィラメントを動かす働きをするので、「モータータンパク質」と呼ばれます。

二の腕の力こぶだけでなく、体を動かすときは必ず筋肉を使うので、ムキっと盛り上がらなくても筋収縮は起こっています。

アクチンとミオシンの覚え方

名前が似ているので、どっちがどっちなのかわからなくなってしまうことがあると思います。

その時はこの人を思い出してくださいね。

サルコメアの内側にあるフィラメントなので「中身!」って感じでしょう?

更に「身を身」と覚えておけば、まちがって「ミオチン」と言ってしまうこともありません!

更に「身を身」と覚えておけば、まちがって「ミオチン」と言ってしまうこともありません!

アクチンフィラメントを作っているタンパク質は「アクチン」と呼びます。

アクチンの方は、「アクチン=アクティブ(活動する)」と覚えるとよいと思います。

実際、筋収縮の時はアクチンフィラメントのみが中央に寄っているので。

カルシウムが使われる

筋収縮が起こる時、カルシウムイオン(Ca2+)が使われます。

脳から筋肉を動かす指令が来ると、筋肉細胞内の「筋小胞体」からカルシウムイオンが放出され、それがアクチンフィラメント上のトロポニンというタンパク質に結合します。するとアクチンとミオシンがくっつけるようになります。

サルコメアは場所により呼ばれ方がある

I帯(明帯:めいたい)

横紋筋には、暗く見える部分と明るく見える部分があります。

顕微鏡で見た時にミオシンフィラメントがある部分は暗く見えて、ミオシンフィラメントがない部分は明るく見えます。

なので、サルコメアの中のミオシンフィラメントがない部分を「明帯」と呼びます。

また明帯はI帯とも呼ばれます。

Iは、「isotropic(等方性)」から来ています。

その範囲の形がIっぽいので、そのままI帯と覚えています。

A帯(暗帯:あんたい)

ミオシンフィラメントがある部分は暗く見えるので「暗帯」と呼びます。

また暗帯はA帯とも呼ばれます。

Aは、「anistropic(異方向性)」から来ています。

私はミオシン=暗い部分(暗帯)=Aんたい、と覚えています。

M線

A体の中央に位置する部分をM線と呼びます。

なぜMなのか、資料にはどこにも書いていないのですが、私は「まん中のM」と覚えています。

H帯

アクチンフィラメントとミオシンフィラメントが重ならない部分をH帯と呼びます。

私にはHがいっぱいあるように見えますのでそのまま覚えています。

このHは、ドイツ語で「helle(明るい)」から来ているそうです。

Z帯

サルコメアの端っこにあるので、アルファベットの最後と同じZと覚えています。

このZは、ドイツ語の「zwitter(間)」から来ているそうです。

確認クイズ!

基本的なことを理解できたかどうか確認してみましょう♪

1️⃣ 横紋筋のシマ模様の一節を何と言う?→答え

2️⃣ 筋収縮が起こった時に中央に寄るのは、何フィラメント?→答え

3️⃣ 滑り力を発揮するものを何タンパク質と言う?→答え

4️⃣ サルコメアの中でミオシンフィラメントがある部分を何帯と言う?→答え

5️⃣ サルコメアの中でミオシンフィラメントがない部分を何帯と言う?→答え

お疲れさまでした!😄

【amazon】運動・からだ図解 筋と骨格の触診術の基本

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【体の構造】