【キャラ化】オペロン説とは?わかりやすく解説!

オペロン説ってわかりにくいですよね~。。

と、いうことで!

今回はオペロン説についてわかりやすく説明していきますね!

要約すると…

・不要な酵素は「不要」として生成が抑制され、必要な酵素は「必要」として生成が促進される。

・それらは遺伝子によって調節されている

というような仕組みです。

あまりピンと来ませんよね。

具体的にどんなことが起こるのか見ていきましょう!

ラクトースの話が一番有名なので、まずはこれを例に説明して行きますね!

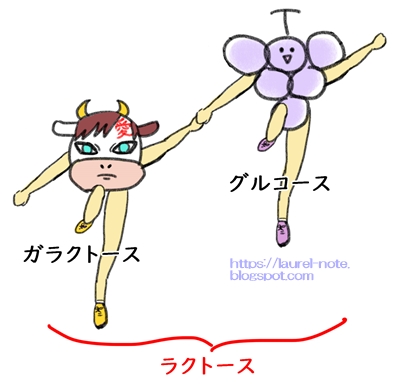

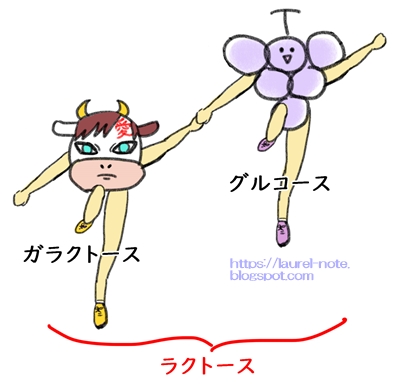

名前の通り、主に乳類に含まれる糖分。

「ガラクトース」と「グルコース」という細かい糖が結合してできている。

体の中にいる大腸菌は、主にグルコースをエサにして生きています。

グルコースさえあれば、近くにラクトースがあってもエサにせず、グルコースのみを食べ続けます。

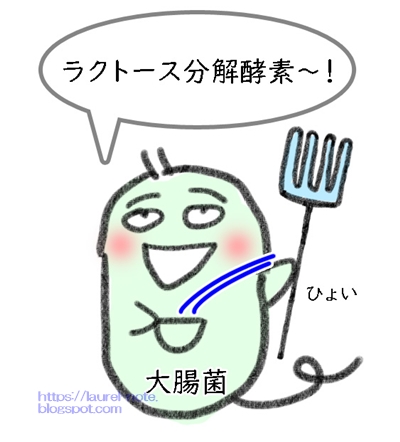

しかし、グルコースがその場所になくなった時、大腸菌は「ラクトース分解酵素」を作り出し、ラクトースを分解した物をエサにします。

その「ラクトース分解酵素」を作るor作らないを決めるのは、大腸菌が持っている遺伝子であるという説がオペロン説です。

どういうこと?:

では、詳しい仕組みを、高校生物の教科書に沿って説明しますね。

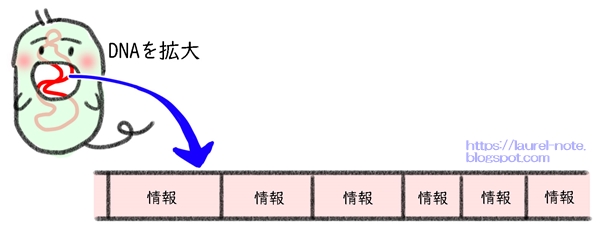

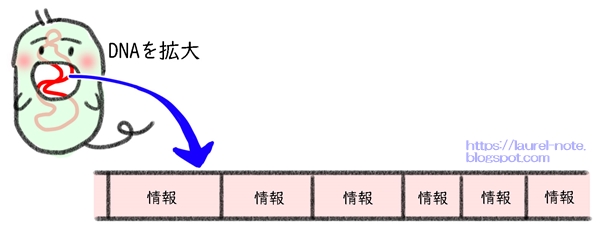

大腸菌は、たくさんの情報が書かれたDNAを持っています。

その中には、自分を増殖させるための情報や、生きていくための情報が書かれています。

大腸菌がラクトース分解酵素を作る時にも、このDNAに書かれた情報を使います。

調節タンパク質はリプレッサーと呼ばれることもあります。

リプレッサーとは、直訳すると「抑えつける者」です。

「制御タンパク質」「制御因子」と呼ばれることもあります。

もっと具体的に:

では、ラクトース分解酵素ができるまでに、どんなことが起こっているのか詳しく見てみましょう。

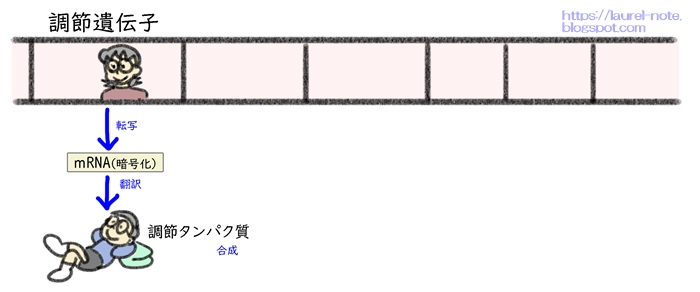

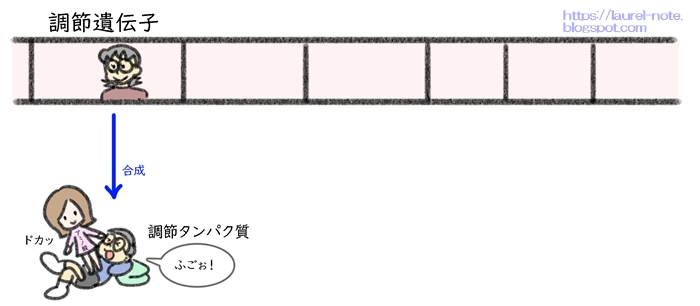

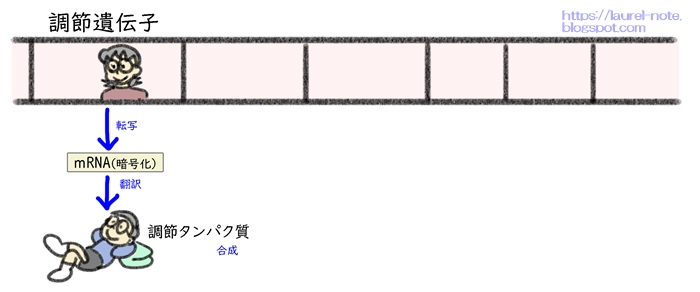

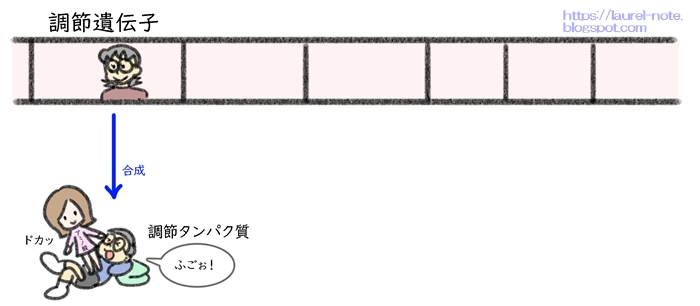

1.調節遺伝子が調節タンパク質を生成

大腸菌の中にあるDNAにはたくさんの情報が書かれていますが、その中に「調節遺伝子」と言う、調節タンパク質を作るための遺伝子が含まれています。

それにより、調節タンパク質が合成されます。

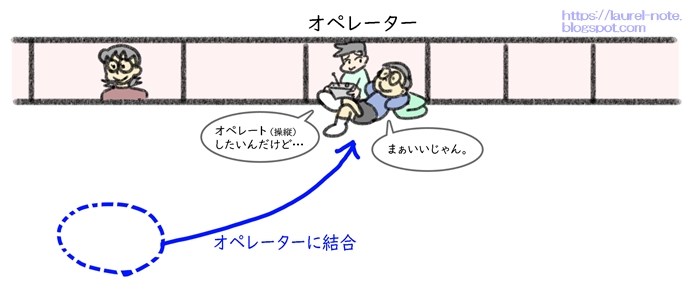

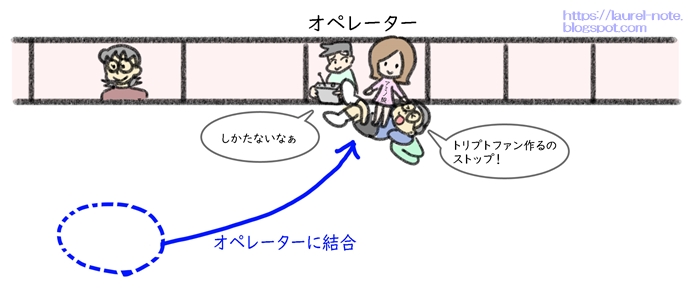

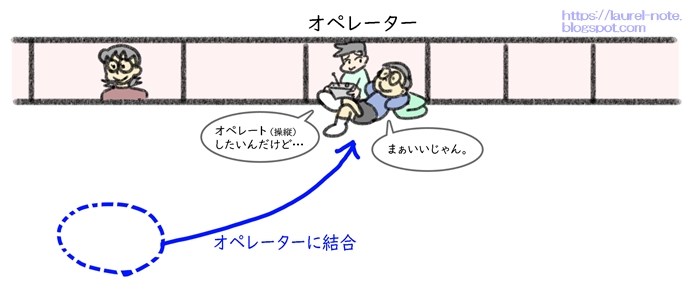

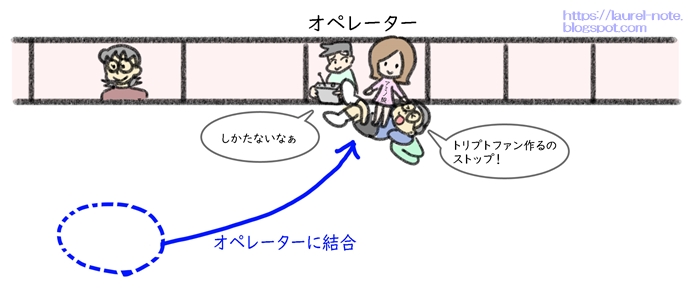

2.調節タンパク質がオペレーターにくっつく

調節タンパク質は、オペレーターと呼ばれる塩基配列に結合し、オペレーターのはたらきを阻害します。

オペレーターとは、直訳すると「操縦者」という意味です。

つまり、オペレーターはラクトース分解酵素が生成されるきっかけを操縦するはたらきをします。

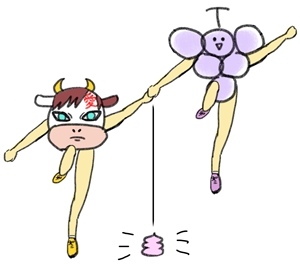

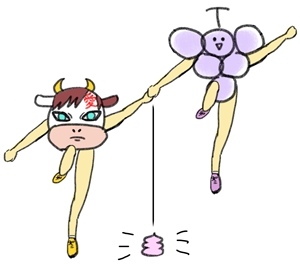

3.ラクトースの代謝産物が調節タンパク質に結合

「ラクトースの代謝産物」とは、ラクトースが出したうん〇のようなものです。

栄養源がラクトースだけになると、ラクトースから出た代謝産物が調節タンパク質に結合します。

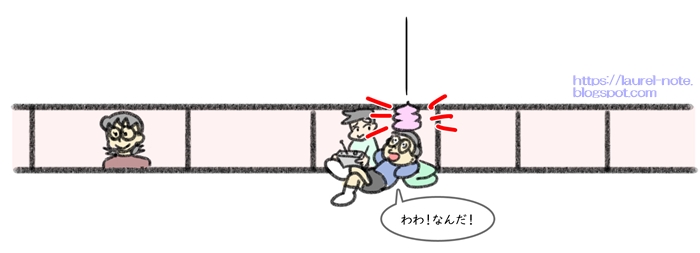

4.調節タンパク質が外れる

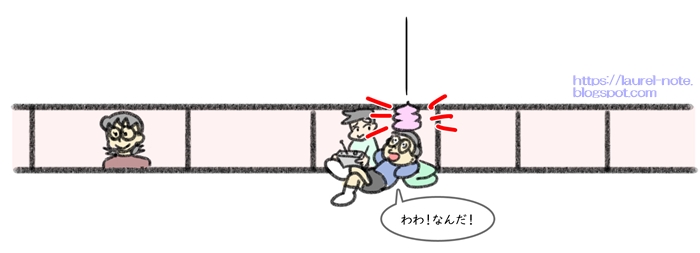

代謝産物が調節タンパク質に結合すると、調節タンパク質はオペレーターから外れるので、オペレーターが動き出します。

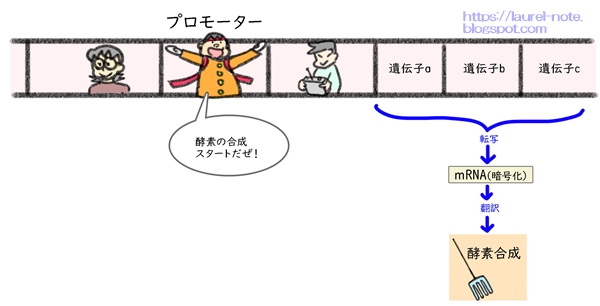

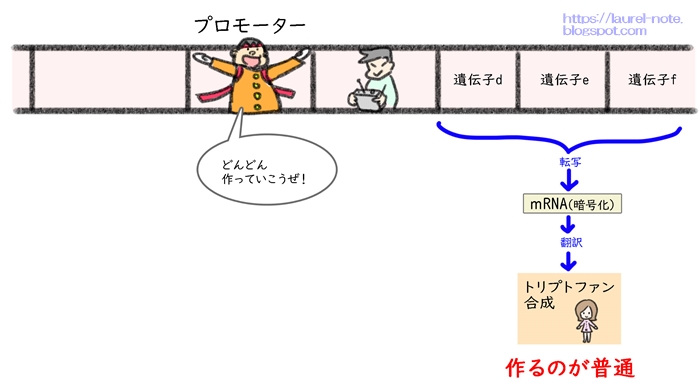

5.プロモーターが動き出す

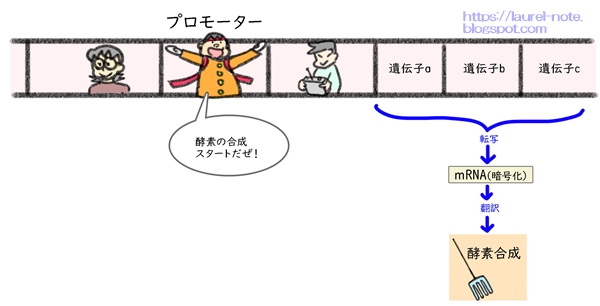

オペレーターが動き出すと、プロモーターと呼ばれる塩基配列も動き出します。

プロモーターとは、直訳すると「促進させる者」です。

このプロモーターが、ラクトース分解酵素の生成を促進させることにより、遺伝子が読み取られ新しい酵素が合成されます。

図の「遺伝子a」「遺伝子b」「遺伝子c」には、ラクトース分解酵素(いくつか種類があります)の作り方の情報が書かれているので、その情報を使って新しい酵素を作るのです。

ラクトース分解酵素は、遺伝子によって調節されている。

と言うことです。

なので、仮にラクトースが全くない環境に大腸菌がいたとしても、

ラクトース分解酵素の調節遺伝子やその周りの人物達に何らかの異常があれば、調節タンパク質が作られないので、ラクトース分解酵素が生成される可能性がある、ということです。

このような説が、オペロン説です。

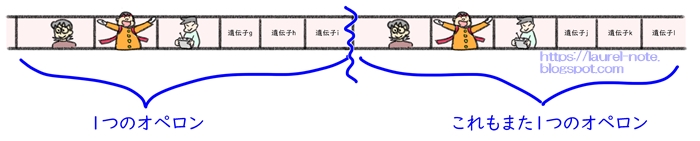

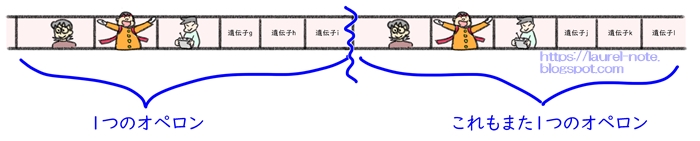

物質を生成するための遺伝子群の単位をオペロンと言います。

また、最近はオペロン説は「ただの学説」ではなく、実際に起こることが証明されたので、「説」を抜いて「オペロン」とだけ呼ぶ傾向もあります。

ラクトースオペロンとは対照的なトリプトファンオペロンについても紹介しますね。

大腸菌はトリプトファンを作る。

大腸菌は通常、トリプトファンを生成しています。

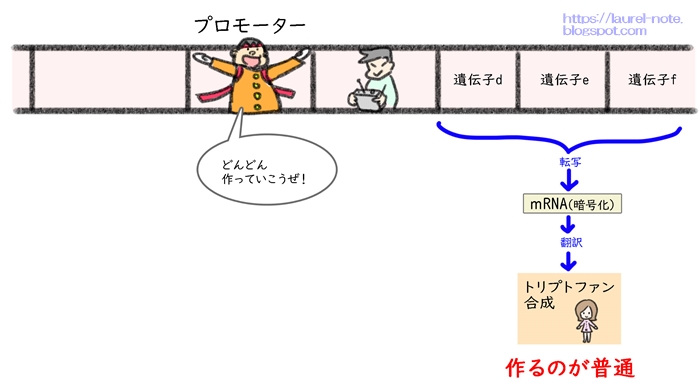

でも、トリプトファンはそのうち増えてきます。

トリプトファンが増えると、調節タンパク質に結合します。

トリプトファンが調節タンパク質に結合することにより、今度はそれがオペレーターにくっついて邪魔を始めます。

するとプロモーターも動けなくなるので、トリプトファンの合成はストップします。

ラクトースとは動きが対照的ですが、いずれも遺伝子によって生成が促進されたり抑制されたりしているということは同じです。これが、オペロン説。(しつこい)

ジャコブとモノです。

邪魔な昆布とMONO消しゴムと覚えちゃいましょう😁

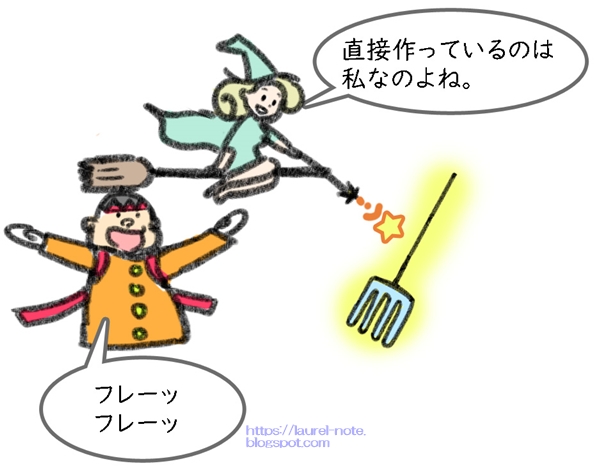

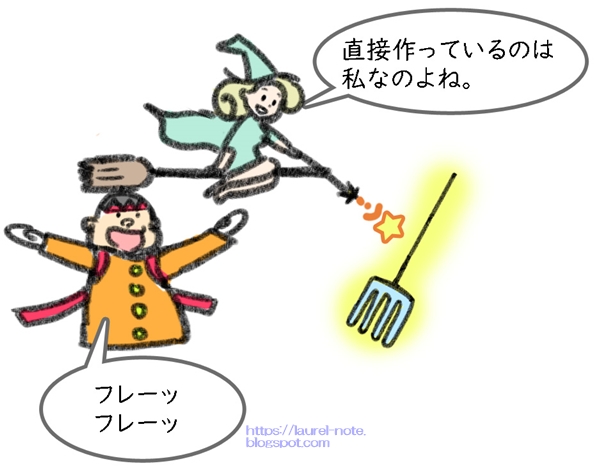

◆アクチベーター

直訳すると「反応を活性化させる者」。

ラクトース分解酵素やトリプトファンを生成する反応を活性化させて応援します。

◆RNAポリメラーゼ

プロモーターに結合していて、実際に生成物を合成する物質です。

・オペロンとは、ある物質を生成するための遺伝子のひとまとまりのこと。

・オペロン説とは、作られる特定の物質は遺伝子によって調節されている、という説。

・調節している張本人は調節タンパク質。またの名をリプレッサー。

・調節タンパク質の作り方が書かれている遺伝子は調節遺伝子。

・調節タンパク質が、物質の生成を阻止するためにくっつく相手はオペレーター。

・オペレーターから調節タンパク質が外れるとプロモーターが動き出す。

・プロモーターが動き出すと、結果的に物質が合成される。

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【体の構造】

と、いうことで!

今回はオペロン説についてわかりやすく説明していきますね!

🔶オペロン説

オペロン説とは?

要約すると…

・不要な酵素は「不要」として生成が抑制され、必要な酵素は「必要」として生成が促進される。

・それらは遺伝子によって調節されている

というような仕組みです。

あまりピンと来ませんよね。

具体的にどんなことが起こるのか見ていきましょう!

ラクトースとオペロン説

ラクトースの話が一番有名なので、まずはこれを例に説明して行きますね!

◆ラクトースとは?

別名「乳糖」。名前の通り、主に乳類に含まれる糖分。

「ガラクトース」と「グルコース」という細かい糖が結合してできている。

体の中にいる大腸菌は、主にグルコースをエサにして生きています。

グルコースさえあれば、近くにラクトースがあってもエサにせず、グルコースのみを食べ続けます。

しかし、グルコースがその場所になくなった時、大腸菌は「ラクトース分解酵素」を作り出し、ラクトースを分解した物をエサにします。

その「ラクトース分解酵素」を作るor作らないを決めるのは、大腸菌が持っている遺伝子であるという説がオペロン説です。

どういうこと?:

大腸菌の遺伝子がラクトース分解酵素を作る仕組み

では、詳しい仕組みを、高校生物の教科書に沿って説明しますね。

大腸菌は、たくさんの情報が書かれたDNAを持っています。

その中には、自分を増殖させるための情報や、生きていくための情報が書かれています。

大腸菌がラクトース分解酵素を作る時にも、このDNAに書かれた情報を使います。

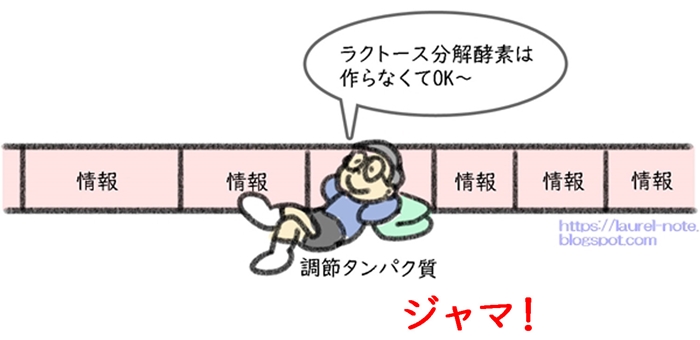

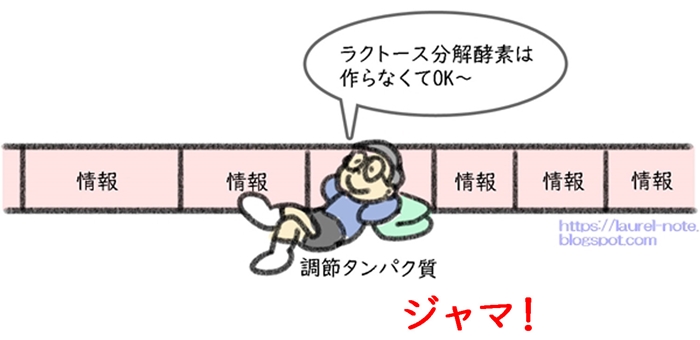

●ラクトース分解酵素が必要ない時

分解酵素が必要ないときは、調節タンパク質というタンパク質が酵素の生成を邪魔しています。

邪魔じゃなくて「調節している」と言ってくれ!

調節タンパク質はリプレッサーと呼ばれることもあります。

リプレッサーとは、直訳すると「抑えつける者」です。

「制御タンパク質」「制御因子」と呼ばれることもあります。

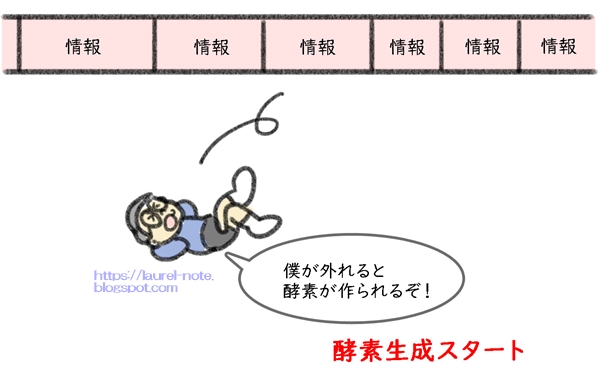

●ラクトース分解酵素が必要な時

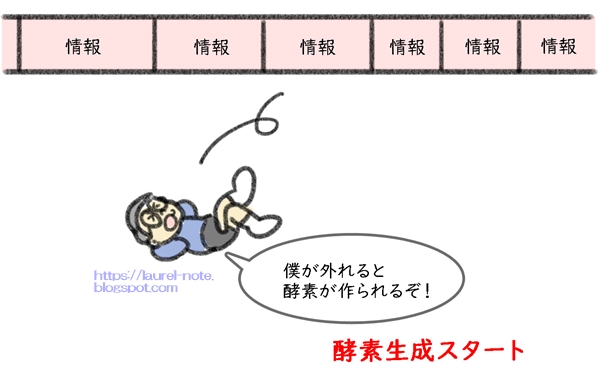

分解酵素が必要な時は、調節タンパク質が外れるため、酵素の生成が始まります。

もっと具体的に:

調節タンパク質の合成からラクトース分解酵素ができるまで

では、ラクトース分解酵素ができるまでに、どんなことが起こっているのか詳しく見てみましょう。1.調節遺伝子が調節タンパク質を生成

大腸菌の中にあるDNAにはたくさんの情報が書かれていますが、その中に「調節遺伝子」と言う、調節タンパク質を作るための遺伝子が含まれています。

それにより、調節タンパク質が合成されます。

2.調節タンパク質がオペレーターにくっつく

調節タンパク質は、オペレーターと呼ばれる塩基配列に結合し、オペレーターのはたらきを阻害します。

オペレーターとは、直訳すると「操縦者」という意味です。

つまり、オペレーターはラクトース分解酵素が生成されるきっかけを操縦するはたらきをします。

3.ラクトースの代謝産物が調節タンパク質に結合

「ラクトースの代謝産物」とは、ラクトースが出したうん〇のようなものです。

栄養源がラクトースだけになると、ラクトースから出た代謝産物が調節タンパク質に結合します。

4.調節タンパク質が外れる

代謝産物が調節タンパク質に結合すると、調節タンパク質はオペレーターから外れるので、オペレーターが動き出します。

5.プロモーターが動き出す

オペレーターが動き出すと、プロモーターと呼ばれる塩基配列も動き出します。

プロモーターとは、直訳すると「促進させる者」です。

このプロモーターが、ラクトース分解酵素の生成を促進させることにより、遺伝子が読み取られ新しい酵素が合成されます。

図の「遺伝子a」「遺伝子b」「遺伝子c」には、ラクトース分解酵素(いくつか種類があります)の作り方の情報が書かれているので、その情報を使って新しい酵素を作るのです。

ちょっと待てよ。俺ってもしかしてオペレーターに操られているのか?!

今更気づいたの?

何が言いたいのかと言うと

ラクトース分解酵素は、遺伝子によって調節されている。

と言うことです。

なので、仮にラクトースが全くない環境に大腸菌がいたとしても、

ラクトース分解酵素の調節遺伝子やその周りの人物達に何らかの異常があれば、調節タンパク質が作られないので、ラクトース分解酵素が生成される可能性がある、ということです。

このような説が、オペロン説です。

「オペロン」とは?

物質を生成するための遺伝子群の単位をオペロンと言います。

また、最近はオペロン説は「ただの学説」ではなく、実際に起こることが証明されたので、「説」を抜いて「オペロン」とだけ呼ぶ傾向もあります。

トリプトファンオペロン

ラクトースオペロンとは対照的なトリプトファンオペロンについても紹介しますね。

◆トリプトファンとは?

アミノ酸の一種。大腸菌はトリプトファンを作る。

大腸菌は通常、トリプトファンを生成しています。

普通の状態では、僕が存在していないなんて!なんてこったい!

でも、トリプトファンはそのうち増えてきます。

トリプトファンが増えると、調節タンパク質に結合します。

トリプトファンが調節タンパク質に結合することにより、今度はそれがオペレーターにくっついて邪魔を始めます。

するとプロモーターも動けなくなるので、トリプトファンの合成はストップします。

ラクトースとは動きが対照的ですが、いずれも遺伝子によって生成が促進されたり抑制されたりしているということは同じです。これが、オペロン説。(しつこい)

誰が提唱したの?

ジャコブとモノです。

邪魔な昆布とMONO消しゴムと覚えちゃいましょう😁

隠れキャラ

もう少し詳しく勉強すると、あと二人主要キャラが登場しますのでご紹介しますね。◆アクチベーター

直訳すると「反応を活性化させる者」。

ラクトース分解酵素やトリプトファンを生成する反応を活性化させて応援します。

◆RNAポリメラーゼ

プロモーターに結合していて、実際に生成物を合成する物質です。

まとめ

・オペロンとは、ある物質を生成するための遺伝子のひとまとまりのこと。

・オペロン説とは、作られる特定の物質は遺伝子によって調節されている、という説。

・調節している張本人は調節タンパク質。またの名をリプレッサー。

・調節タンパク質の作り方が書かれている遺伝子は調節遺伝子。

・調節タンパク質が、物質の生成を阻止するためにくっつく相手はオペレーター。

・オペレーターから調節タンパク質が外れるとプロモーターが動き出す。

・プロモーターが動き出すと、結果的に物質が合成される。

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【体の構造】