【キャラ化🐨】ペントースリン酸回路とグルクロン酸回路をわかりやすく解説!

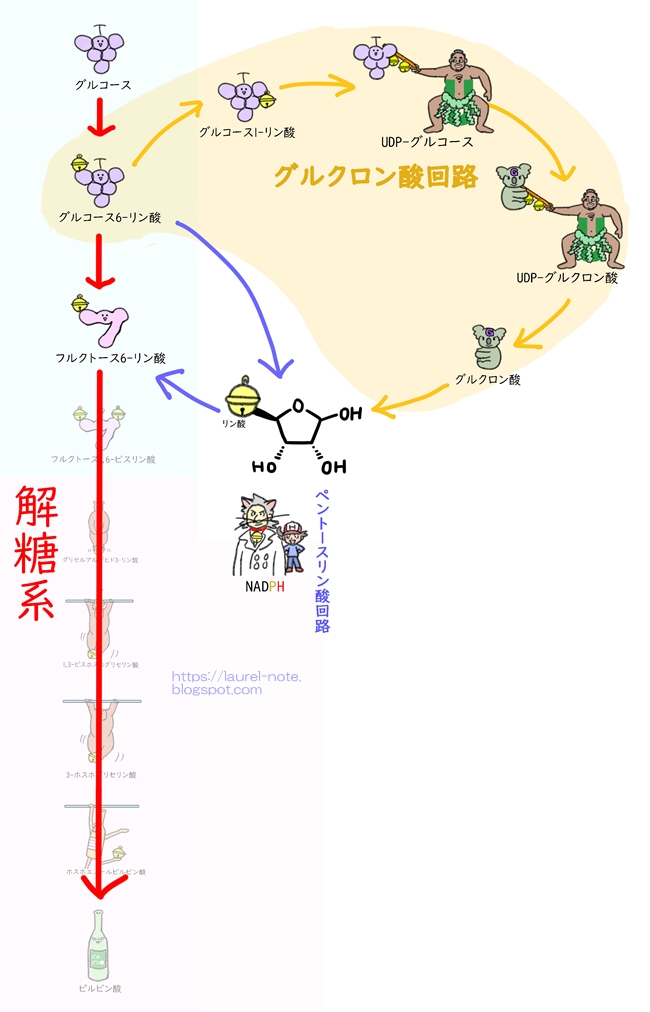

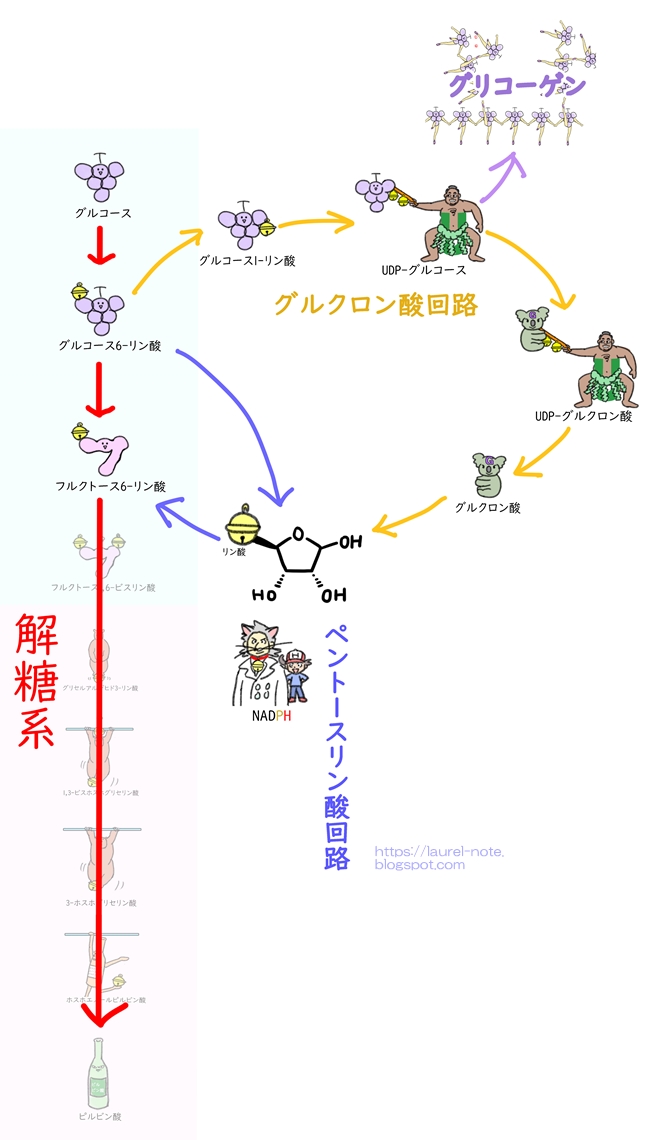

「解糖系の側路」として知られているペントースリン酸回路とグルクロン酸回路。

この二つの回路はなぜ起こり、どんなことが起こっているのか?

さっそく確認してみましょう!

「初級編」では、医療系国家試験の参考書に沿って、「基本事項」を説明していきますね。

「中級編」では、生化学の参考書をわかりやすく解説します😊

・ペントースリン酸経路

・ペントースリン酸分岐路

・酸化的ペントースリン酸経路

・ヘキソースリン酸経路: HMP

・ホスホグルコン酸経路

・ワールブルク・ディケンズ経路

・五炭糖リン酸回路

ペントースとは、五炭糖。つまり炭素が5個ついている糖のことです。

主に、

・リボース5-リン酸をつくる

・NADPHをつくる

からです。

※ATPはつくりません。

リボース5-リン酸は核酸の材料として重要な物質です。

※このサイトでは、リン酸を鈴に例えています😉

「ペントース」、ここで出てきましたね。

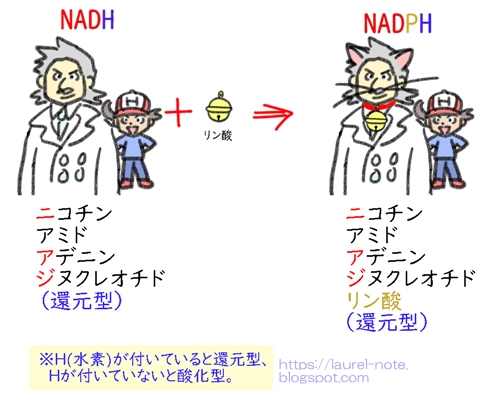

「NAD+」、「NADH」はわかりますか?「解糖系」や「クエン酸回路」、「電子伝達系」でATPを作る時に関わることで有名な補酵素です。

NADPHも、それらの親戚の補酵素です。

水素(H)がついている状態が「NADPH」で、水素がついていない状態が「NADP+」です。

上の図から分かる通り、NAD+にリン酸(P)が付けば「NADPH」です。

NADP+やNADPHは、NAD+やNADHとは違い、脂肪酸やステロイドの合成に必要な物質になります。

NADPHを「還元型NADP」、NADPを「酸化型NADP」と呼ぶこともあります。

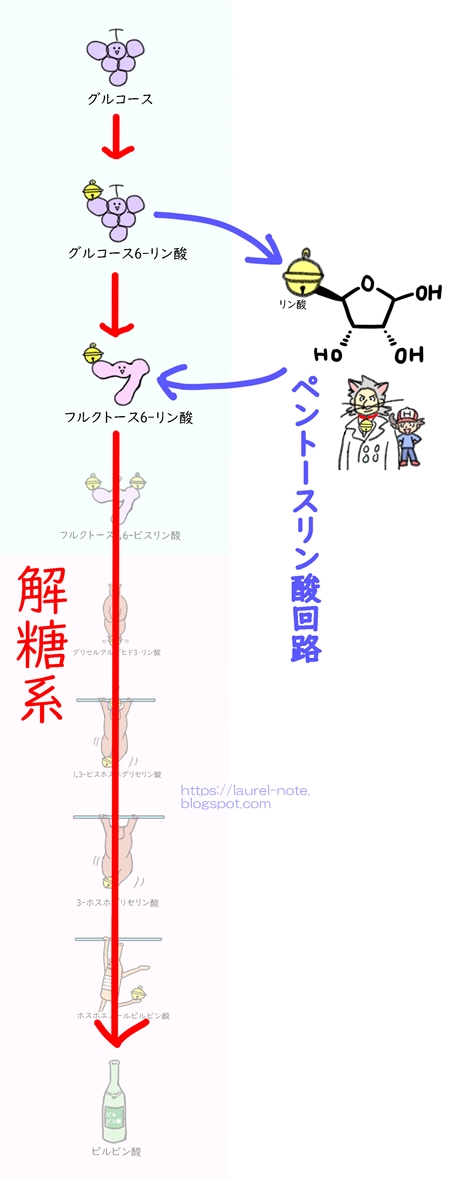

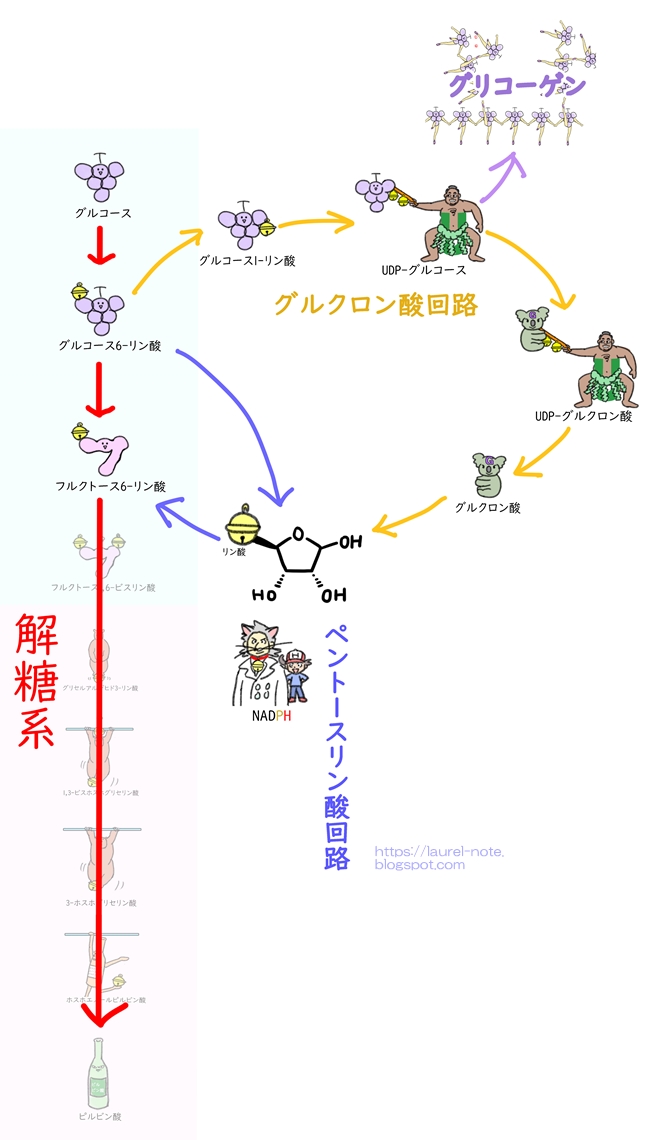

そのため「解糖系の側路」と呼ばれています。

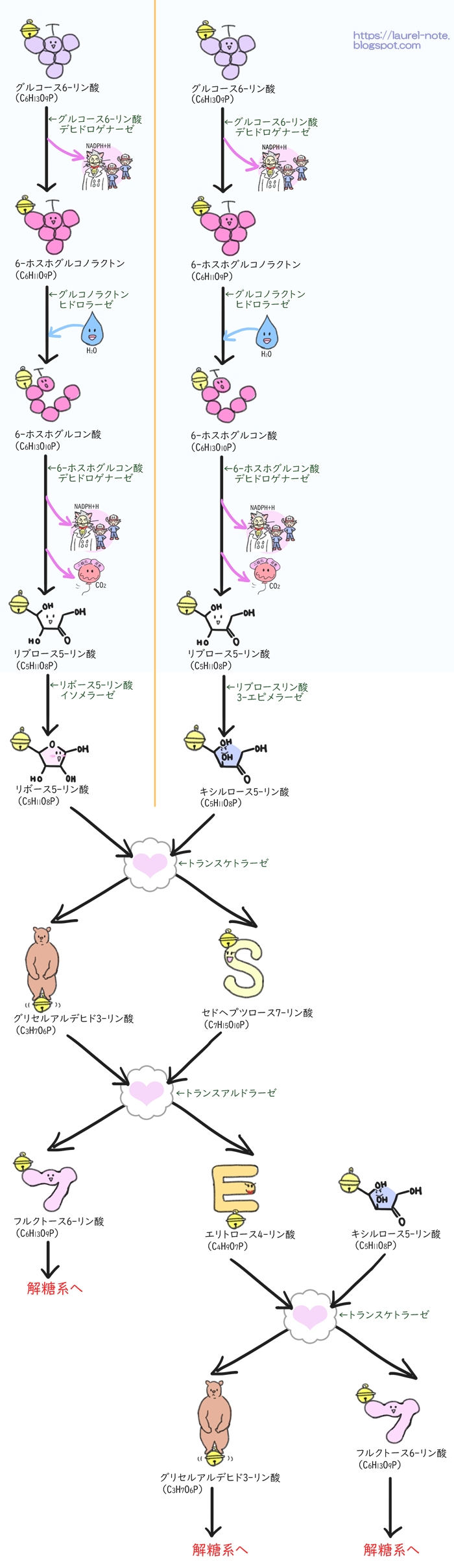

ペントースリン酸回路は、まず解糖系の中のグルコース6-リン酸から始まり、いくつかの物質に変わりながらリボース5-リン酸とNADPHをつくり、最後は主にフルクトース6-リン酸になります。

解糖系と同じで細胞質基質です。

特に肝臓や副腎、脂肪細胞、乳腺、赤血球で多く起こります。

「グルクロン酸経路」「ウロン酸経路」「ウロン酸回路」とも呼ばれています。

主にグルクロン酸を生成するためです。

※ATPは産生しません。

グルクロン酸は、肝臓での解毒作用などに使われます。

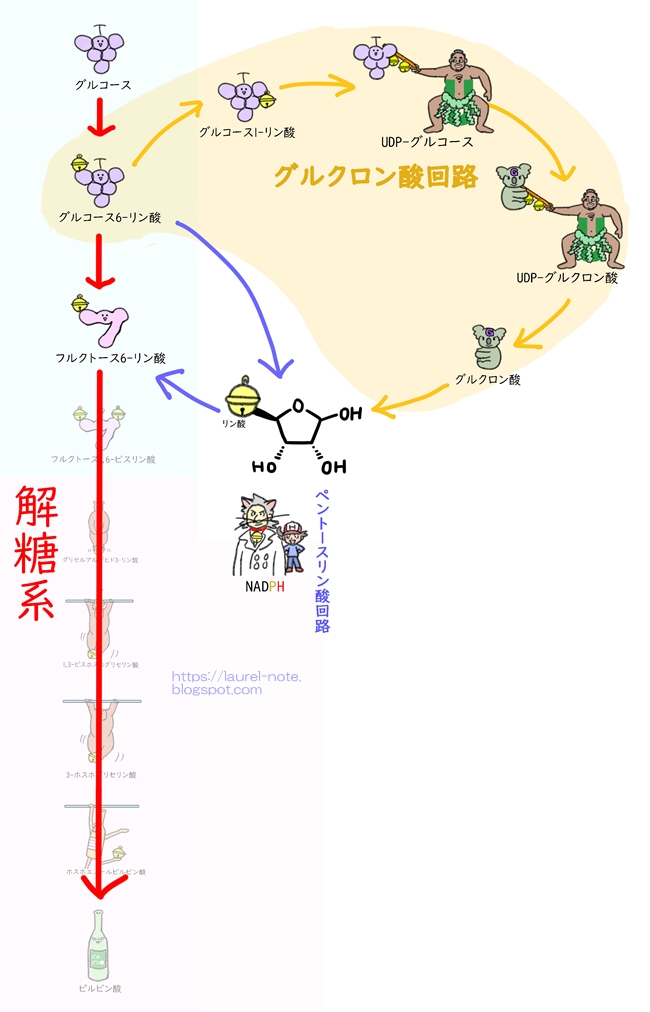

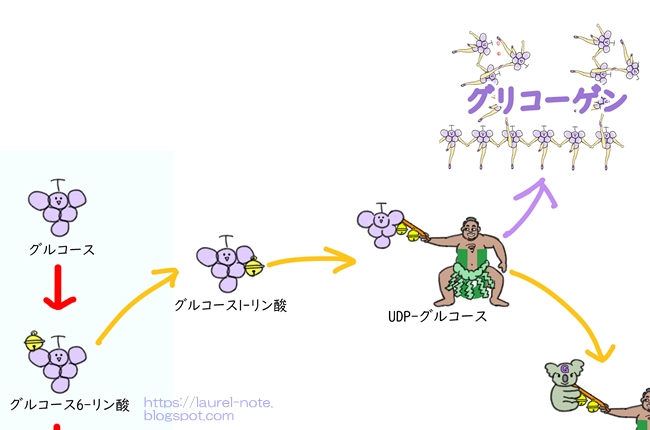

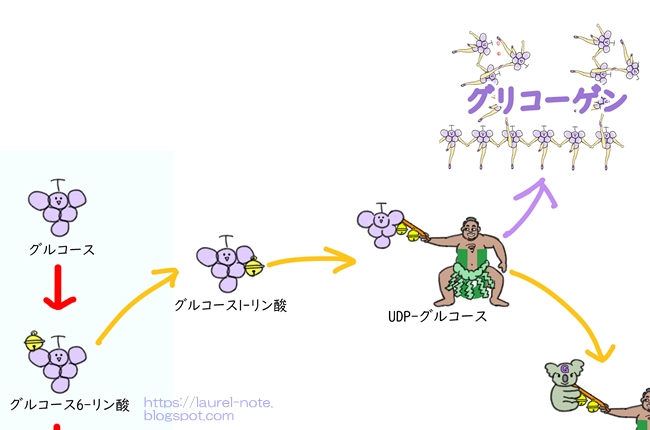

解糖系のグルコース6-リン酸はまず、リン酸が1位の炭素に移動してグルコース1-リン酸になります。

次にUDPがくっついてUDP-グルコースとなります。

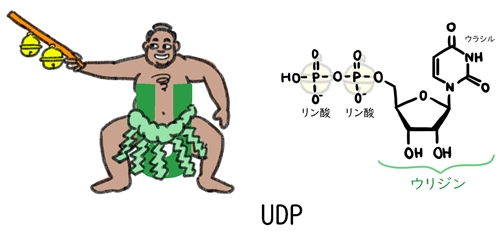

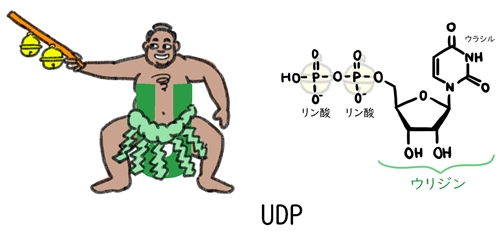

ATPの親戚です。ATPは「アデノシン三リン酸」でしたね。これは「アデノシン」というヌクレオシドにリン酸が3つついたものでした。リン酸が2つであれば「ADP」になりましたよね。→ATPとは?

UDPは、「ウリジン二リン酸」です。「ウリジン」というヌクレオシドにリン酸が2つついています。→ヌクレオシドとヌクレオチドの違いは?

その後グルコースが変化してUDP-グルクロン酸になり、そしてUDPが外れグルクロン酸になり、その後いくつか別のものに変化した後ペントースリン酸回路に入ります。

UDPは、グルコースがグルクロン酸になるための手助けをしてくれる物質、ということになりますね😄

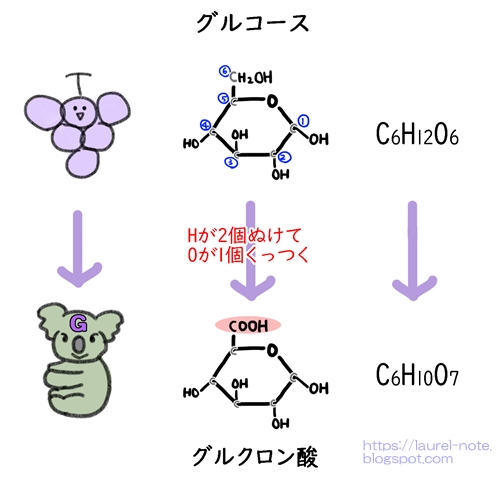

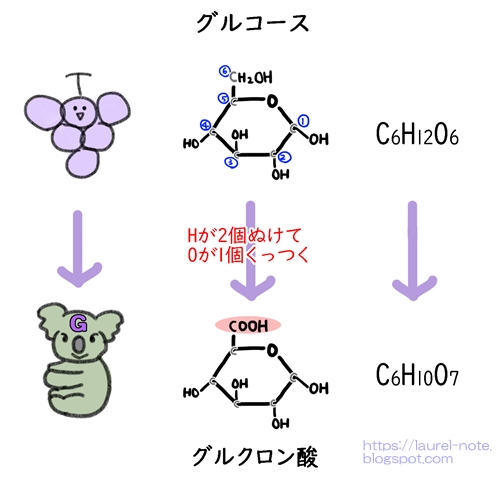

グルクロン酸は、グルコースが酸化したものです。具体的には6位のヒドロキシメチル基 (-CH2OH) がカルボキシ基 (-COOH) に変化しています。

このような変化が起こる糖はグルコースだけではありません。たとえばガラクトースが酸化したらガラクツロン酸、マンノースが酸化したらマンヌロン酸になります。

このように、糖の6位のヒドロキシメチル基がカルボキシ基に変化した物質を総称して「ウロン酸」と呼びます。

解糖系、ペントースリン酸回路と同じで細胞質基質です。

これは、肝臓内でビリルビンや毒素を水に溶けやすくする働きをします。

この間接ビリルビンは、水に溶けにくい性質を持っています。しかし、体から排出されるためには水に溶けなければなりません。

そんな時に使われるのがグルクロン酸です。

グルクロン酸は水に溶けやすい性質を持っているので、肝臓内に流れて来た間接ビリルビンを抱きかかえて水に溶けやすい直接ビリルビンに変化させます。これがグルクロン酸抱合です。

ちなみに脾臓の中で生まれた間接ビリルビンは、アルブミンと結合して肝臓に運ばれてきます。赤血球が分解されてできた鉄はトランスフェリンと結合して血清鉄になります。

グルクロン酸が欠如すると、肝臓内でグルクロン酸抱合がうまくいかないため、ビリルビンが排出されません。すると間接ビリルビンが体内の各組織にたまっていき、肌や白目が黄色くなる黄疸になります。※ただし黄疸になる原因は他にもあります。

グルクロン酸回路の途中に登場するUDP-グルコースは、グリコーゲンの合成と分解で使われるものでもあります。

そのため、グルクロン酸回路の更なる側路では、グリコーゲンの代謝と分解が行われています。

詳しくは→【グリコーゲンの合成と分解】

・ペントースリン酸回路とグルクロン酸回路は、どちらもATPを産生しない。

・この二つは、どちらも細胞質基質で反応が起こる。

・ペントースリン酸回路では、核酸合成のためのリボース5-リン酸産生と、脂肪酸やステロイドの合成に必要なNADPHの供給を行う。

・グルクロン酸回路では、肝臓での解毒に必要なグルクロン酸を産生する。

難しそうですけど、実は簡単です!見ていきましょう!

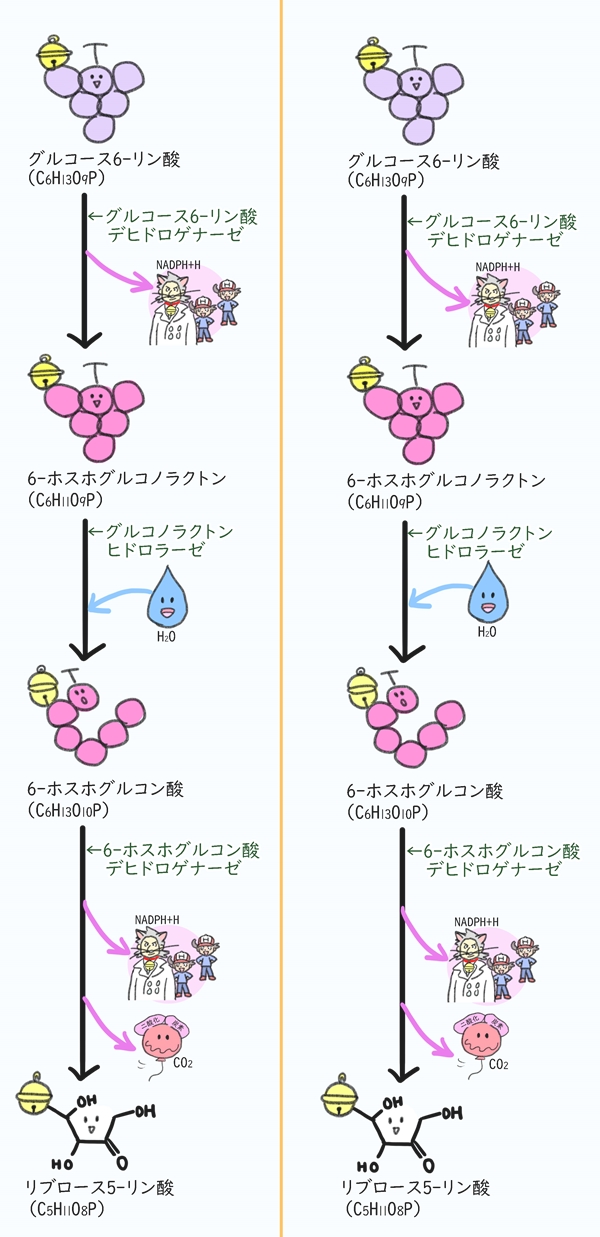

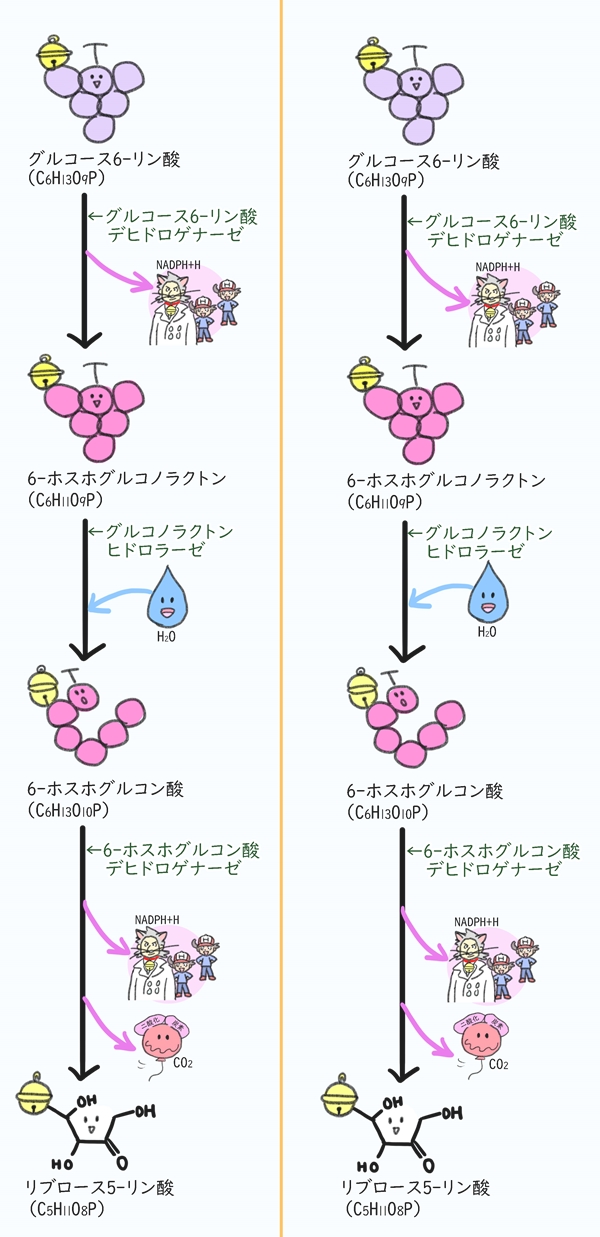

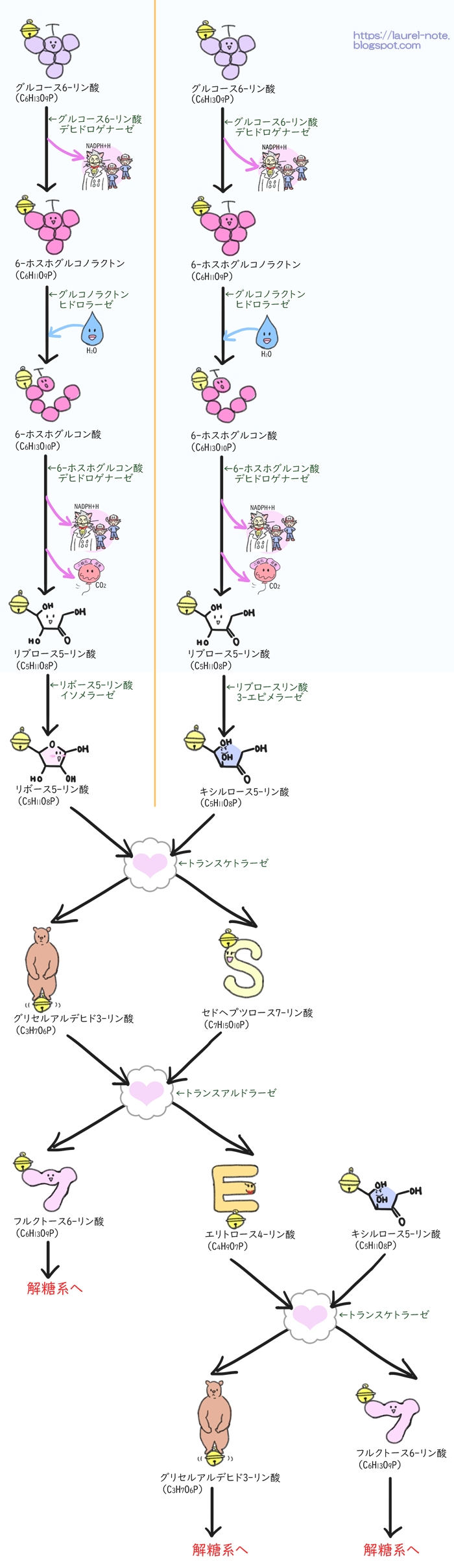

・解糖系でグルコース6-リン酸が生成された後、ペントースリン酸回路へ進むルートへ入ると、グルコース6-リン酸デヒドロゲナーゼの作用により、6-ホスホグルコノラクトンに変わります。その時、水素(H2)が取れてNADP+にくっつき、NADPH+Hが生成されます。

・6-ホスホグルコノラクトンはグルコノラクトンヒドロラーゼの作用により、6-ホスホグルコン酸になります。この時、水(H2O)が加わります。

・6-ホスホグルコン酸は、6-ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼの作用により、リブロース5-リン酸になります。この時水素を失い、NADPH+Hが誕生します。この時、二酸化炭素も一緒に抜けます。

・ペントースリン酸回路でNADPHが生成されるのは、この段階だけで終わりです。

・つまり、ペントースリン酸回路では、1モルのグルコース6-リン酸から2モルのNADPHと1モルの二酸化炭素を放出します。

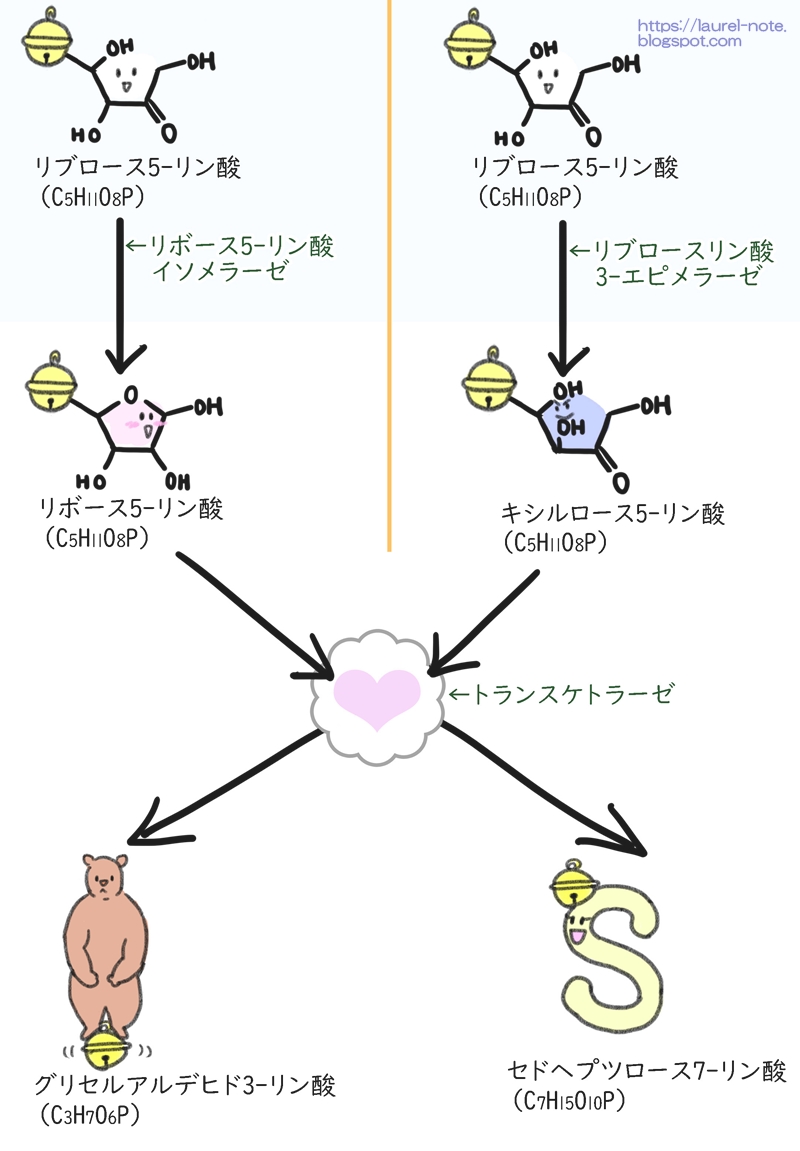

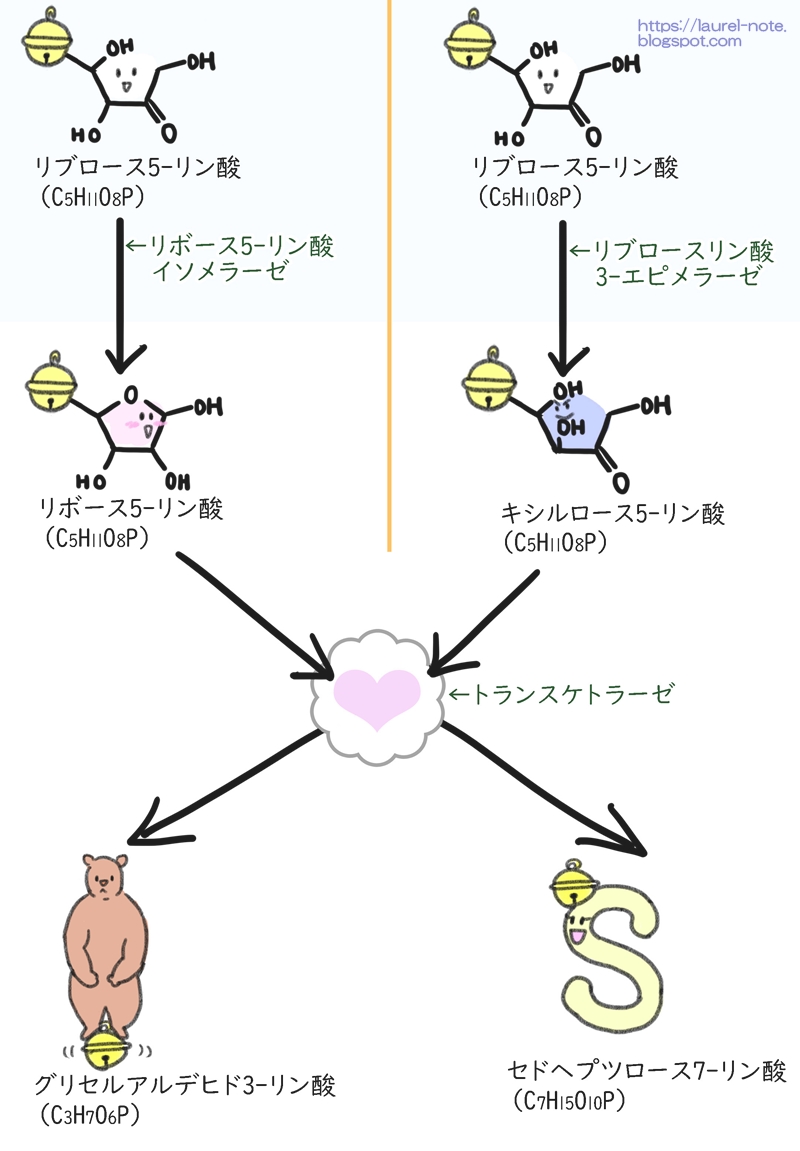

初期の段階でリブロース5-リン酸になった後、2種類の酵素がそれぞれ働きます。

1つはリボース5-リン酸イソメラーゼ、もう一つはリブロースリン酸3-エピメラーゼです。

リボース5-リン酸イソメラーゼが作用すると、リブロース5-リン酸は異性化してリボース5-リン酸になります。

リブロースリン酸3-エピメラーゼが作用すると、リブロース5-リン酸はエピマー化し、キシルロース5-リン酸になります。

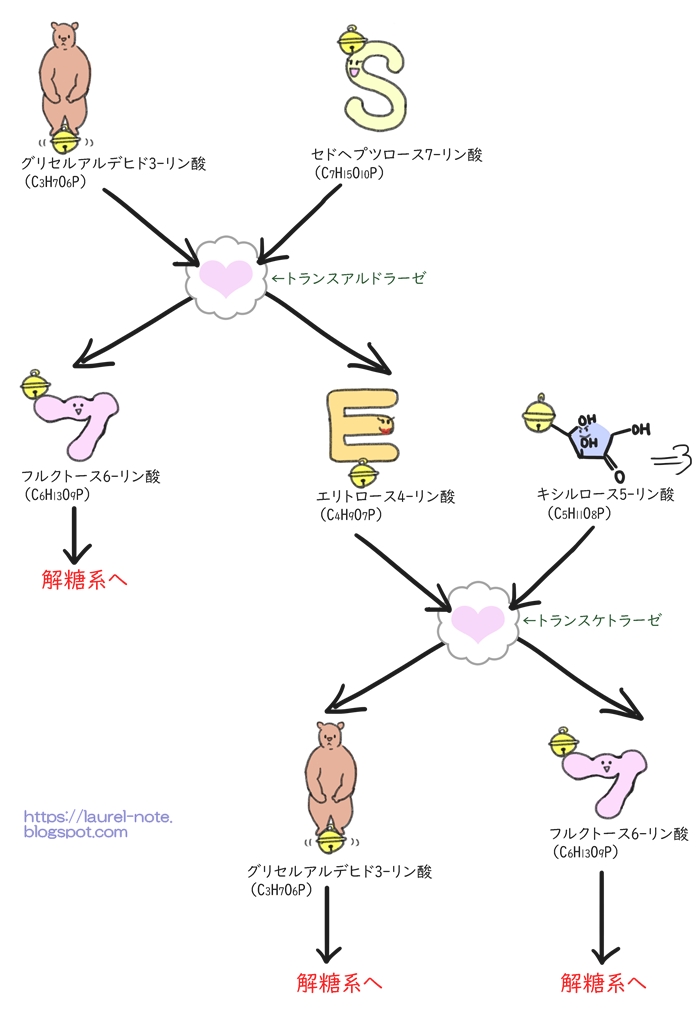

すると、この二つの物質は惹かれあって結合します、そして別れます。すると別の物質が出来上がります。

それが、グリセルアルデヒド3-リン酸とセドヘプツロース7-リン酸です。

この反応を牛耳っているのはトランスケトラーゼです。

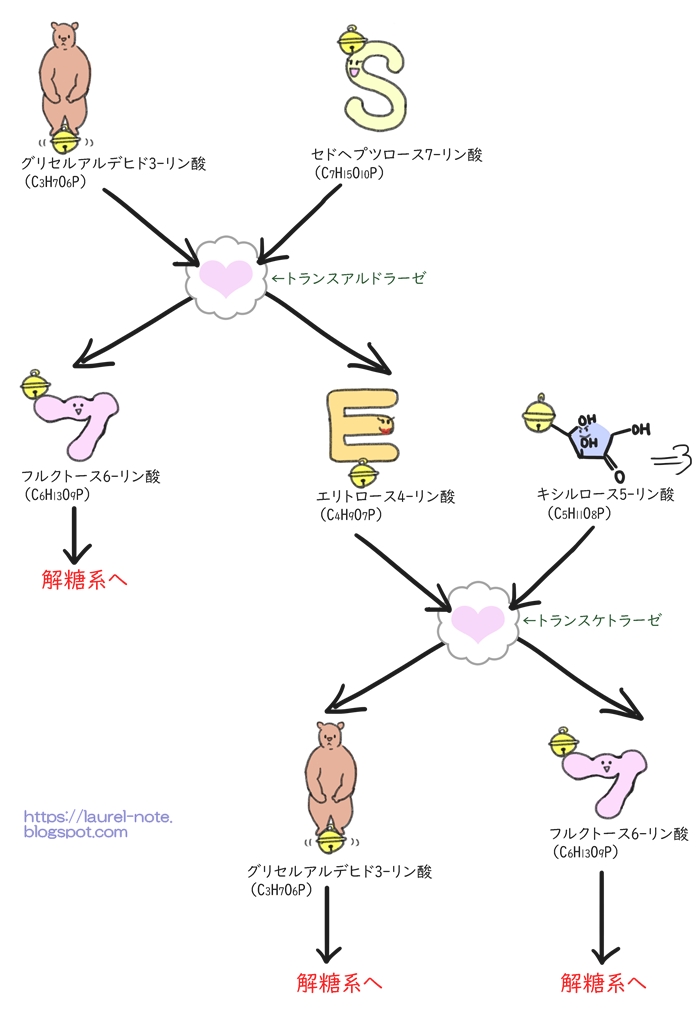

上記で起こった「結合そして分解」と同じことがまた起こります。

今度はトランスアルドラーゼの作用によりグリセルアルデヒド3-リン酸とセドヘプツロース7-リン酸が結合して分解します。

するとフルクトース6-リン酸とエリトロース4-リン酸になります。

フルクトース6-リン酸はそのまま解糖系へ入っていきます。

取り残されたエリトロース4-リン酸は、どこからともなくやってきたキシルロース5-リン酸と惹かれあって結合します。この時トランスケトラーゼが作用します。

するとグリセルアルデヒド3-リン酸とフルクトース6-リン酸が生成されます。

どちらも解糖系のメンバーなので解糖系に入っていきます。めでたしめでたし。

一度この図を理解してから、教科書の図を見直すと、「なるほどそういうことだったのね!」と納得できますよ😃

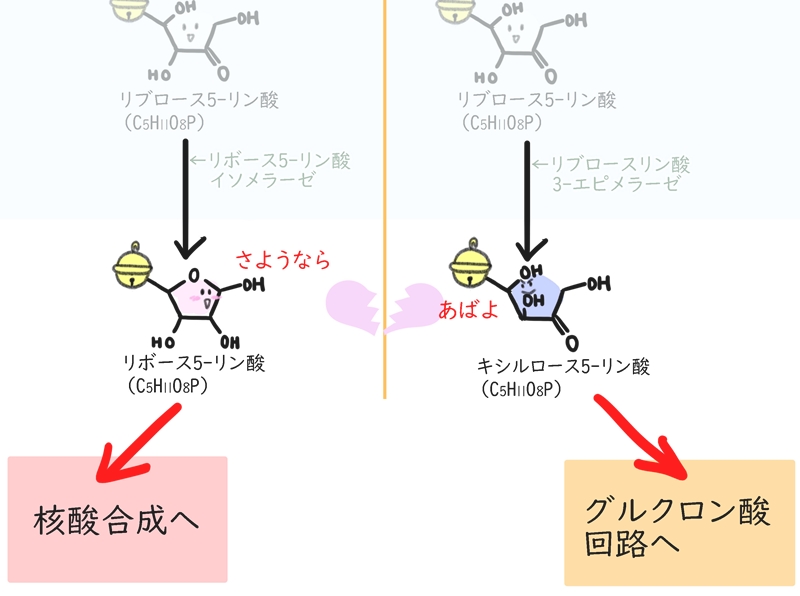

初級編では、「リボース5-リン酸は核酸の材料になる」「ペントースリン酸回路はグルクロン酸回路に繋がっている」と述べましたが、具体的には、ここで別ルートに入っていきます。

・ペントースリン酸回路でリブロース5-リン酸がリボース5-リン酸になり、その後核酸の材料になるルート

・ペントースリン酸回路でリブロース5-リン酸がキシルロース5-リン酸になり、その後グルクロン酸回路へ入っていくルート

が存在する、ということです。

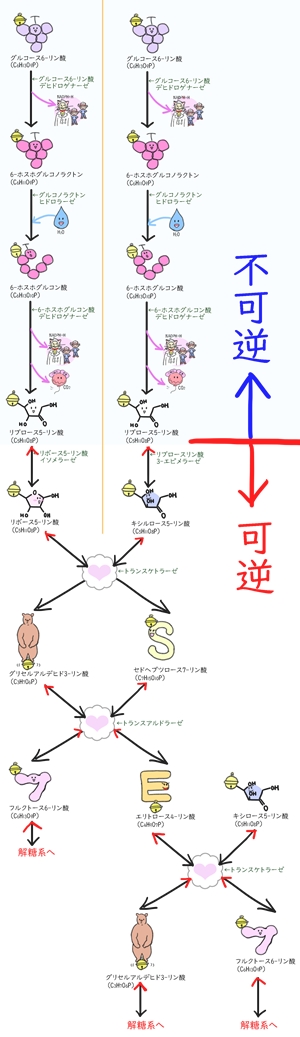

ペントースリン酸回路の前半は不可逆的であり、後半は可逆的になります。

ペントースリン酸回路内の重要人物であるリボース5-リン酸とキシルロース5-リン酸、この二人が前の姿のリブロース5-リン酸に戻ることはできるのですが、それより上に戻ることはできません。

構造が問われることはないと思いますが、物質がどんなふうに変化しているのか見るのもおもしろいでしょう😋

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【栄養学・生化学】

この二つの回路はなぜ起こり、どんなことが起こっているのか?

さっそく確認してみましょう!

🔶ペントースリン酸回路・グルクロン酸回路

ペントースリン酸回路

もくじ

⭐初級編

・ペントースリン酸回路

なぜこの回路が存在するの?

リボース5-リン酸とは?

NADPHとは?

ペントースとは?

回路の図

反応が起こる場所は?

・グルクロン酸回路

なぜこの回路が存在するの?

回路の図

グルクロン酸って何?

回路が行われる場所は?

グルクロン酸抱合とは?

グリコーゲンの代謝にも関わる

・初級編まとめ

⭐中級編

・ペントースリン酸回路を詳しく!

ペンリンまとめ

グルクロン酸回路と核酸への道

可逆反応・不可逆反応の場所は?

構造式はこうなっている!

⭐初級編

・ペントースリン酸回路

なぜこの回路が存在するの?

リボース5-リン酸とは?

NADPHとは?

ペントースとは?

回路の図

反応が起こる場所は?

・グルクロン酸回路

なぜこの回路が存在するの?

回路の図

グルクロン酸って何?

回路が行われる場所は?

グルクロン酸抱合とは?

グリコーゲンの代謝にも関わる

・初級編まとめ

⭐中級編

・ペントースリン酸回路を詳しく!

ペンリンまとめ

グルクロン酸回路と核酸への道

可逆反応・不可逆反応の場所は?

構造式はこうなっている!

「初級編」では、医療系国家試験の参考書に沿って、「基本事項」を説明していきますね。

「中級編」では、生化学の参考書をわかりやすく解説します😊

⭐初級編

ペントースリン酸回路

ペントースリン酸回路には別名がいっぱいある!

・ペントース経路・ペントースリン酸経路

・ペントースリン酸分岐路

・酸化的ペントースリン酸経路

・ヘキソースリン酸経路: HMP

・ホスホグルコン酸経路

・ワールブルク・ディケンズ経路

・五炭糖リン酸回路

名前多すぎ…大杉くん。なんつって。クックックック

僕の名前は小杉だヨー。

そもそもペントースって何?

ペントースとは、五炭糖。つまり炭素が5個ついている糖のことです。

なぜこの回路が存在するの?

主に、

・リボース5-リン酸をつくる

・NADPHをつくる

からです。

※ATPはつくりません。

リボース5-リン酸とは?

リボース5-リン酸は核酸の材料として重要な物質です。

※このサイトでは、リン酸を鈴に例えています😉

「ペントース」、ここで出てきましたね。

NADとNADPHの違い

「NAD+」、「NADH」はわかりますか?「解糖系」や「クエン酸回路」、「電子伝達系」でATPを作る時に関わることで有名な補酵素です。

NADPHも、それらの親戚の補酵素です。

水素(H)がついている状態が「NADPH」で、水素がついていない状態が「NADP+」です。

上の図から分かる通り、NAD+にリン酸(P)が付けば「NADPH」です。

NADP+やNADPHは、NAD+やNADHとは違い、脂肪酸やステロイドの合成に必要な物質になります。

NADPHを「還元型NADP」、NADPを「酸化型NADP」と呼ぶこともあります。

回路

解糖系をまっすぐ進まずに、初期の段階で脇道にそれることになります。そのため「解糖系の側路」と呼ばれています。

ペントースリン酸回路は、まず解糖系の中のグルコース6-リン酸から始まり、いくつかの物質に変わりながらリボース5-リン酸とNADPHをつくり、最後は主にフルクトース6-リン酸になります。

反応が起こる場所は?

解糖系と同じで細胞質基質です。

特に肝臓や副腎、脂肪細胞、乳腺、赤血球で多く起こります。

グルクロン酸回路

別名

「グルクロン酸経路」「ウロン酸経路」「ウロン酸回路」とも呼ばれています。

なぜこの回路が存在するの?

主にグルクロン酸を生成するためです。

※ATPは産生しません。

グルクロン酸は、肝臓での解毒作用などに使われます。

回路

こちらも解糖系の側路として知られています。ペントースリン酸回路と同じくグルコース6-リン酸から脇道へ入ります。

解糖系のグルコース6-リン酸はまず、リン酸が1位の炭素に移動してグルコース1-リン酸になります。

次にUDPがくっついてUDP-グルコースとなります。

●UDPとは?

ATPの親戚です。ATPは「アデノシン三リン酸」でしたね。これは「アデノシン」というヌクレオシドにリン酸が3つついたものでした。リン酸が2つであれば「ADP」になりましたよね。→ATPとは?

UDPは、「ウリジン二リン酸」です。「ウリジン」というヌクレオシドにリン酸が2つついています。→ヌクレオシドとヌクレオチドの違いは?

その後グルコースが変化してUDP-グルクロン酸になり、そしてUDPが外れグルクロン酸になり、その後いくつか別のものに変化した後ペントースリン酸回路に入ります。

UDPは、グルコースがグルクロン酸になるための手助けをしてくれる物質、ということになりますね😄

グルクロン酸とグルコースの違いは?

グルクロン酸は、グルコースが酸化したものです。具体的には6位のヒドロキシメチル基 (-CH2OH) がカルボキシ基 (-COOH) に変化しています。

このような変化が起こる糖はグルコースだけではありません。たとえばガラクトースが酸化したらガラクツロン酸、マンノースが酸化したらマンヌロン酸になります。

このように、糖の6位のヒドロキシメチル基がカルボキシ基に変化した物質を総称して「ウロン酸」と呼びます。

回路が行われる場所は?

解糖系、ペントースリン酸回路と同じで細胞質基質です。

グルクロン酸の働き、「グルクロン酸抱合」とは?

グルクロン酸の主な働きとして、「グルクロン酸抱合(ほうごう)」が有名です。これは、肝臓内でビリルビンや毒素を水に溶けやすくする働きをします。

●ビリルビンのグルクロン酸抱合

赤血球が老化すると、脾臓の中で鉄と間接ビリルビンに分解されます。この間接ビリルビンは、水に溶けにくい性質を持っています。しかし、体から排出されるためには水に溶けなければなりません。

そんな時に使われるのがグルクロン酸です。

グルクロン酸は水に溶けやすい性質を持っているので、肝臓内に流れて来た間接ビリルビンを抱きかかえて水に溶けやすい直接ビリルビンに変化させます。これがグルクロン酸抱合です。

ちなみに脾臓の中で生まれた間接ビリルビンは、アルブミンと結合して肝臓に運ばれてきます。赤血球が分解されてできた鉄はトランスフェリンと結合して血清鉄になります。

グルクロン酸が欠如すると、肝臓内でグルクロン酸抱合がうまくいかないため、ビリルビンが排出されません。すると間接ビリルビンが体内の各組織にたまっていき、肌や白目が黄色くなる黄疸になります。※ただし黄疸になる原因は他にもあります。

グリコーゲンの代謝にも関わる

グルクロン酸回路の途中に登場するUDP-グルコースは、グリコーゲンの合成と分解で使われるものでもあります。

そのため、グルクロン酸回路の更なる側路では、グリコーゲンの代謝と分解が行われています。

詳しくは→【グリコーゲンの合成と分解】

まとめ

・ペントースリン酸回路とグルクロン酸回路は、どちらもATPを産生しない。

・この二つは、どちらも細胞質基質で反応が起こる。

・ペントースリン酸回路では、核酸合成のためのリボース5-リン酸産生と、脂肪酸やステロイドの合成に必要なNADPHの供給を行う。

・グルクロン酸回路では、肝臓での解毒に必要なグルクロン酸を産生する。

⭐中級編

ペントースリン酸回路

難しそうですけど、実は簡単です!見ていきましょう!

グルコース6-リン酸からリブロース6-リン酸になる

わかりやすくするために、グルコース6-リン酸を二つ並べて説明しますね。

・解糖系でグルコース6-リン酸が生成された後、ペントースリン酸回路へ進むルートへ入ると、グルコース6-リン酸デヒドロゲナーゼの作用により、6-ホスホグルコノラクトンに変わります。その時、水素(H2)が取れてNADP+にくっつき、NADPH+Hが生成されます。

・6-ホスホグルコノラクトンはグルコノラクトンヒドロラーゼの作用により、6-ホスホグルコン酸になります。この時、水(H2O)が加わります。

・6-ホスホグルコン酸は、6-ホスホグルコン酸デヒドロゲナーゼの作用により、リブロース5-リン酸になります。この時水素を失い、NADPH+Hが誕生します。この時、二酸化炭素も一緒に抜けます。

・ペントースリン酸回路でNADPHが生成されるのは、この段階だけで終わりです。

・つまり、ペントースリン酸回路では、1モルのグルコース6-リン酸から2モルのNADPHと1モルの二酸化炭素を放出します。

リブロース5-リン酸からグリセルアルデヒド3-リン酸とセドヘプツロース7-リン酸が生まれるまで

上で二つに並べて説明したのは、ここをわかりやすくするためでした。

初期の段階でリブロース5-リン酸になった後、2種類の酵素がそれぞれ働きます。

1つはリボース5-リン酸イソメラーゼ、もう一つはリブロースリン酸3-エピメラーゼです。

リボース5-リン酸イソメラーゼが作用すると、リブロース5-リン酸は異性化してリボース5-リン酸になります。

リブロースリン酸3-エピメラーゼが作用すると、リブロース5-リン酸はエピマー化し、キシルロース5-リン酸になります。

すると、この二つの物質は惹かれあって結合します、そして別れます。すると別の物質が出来上がります。

それが、グリセルアルデヒド3-リン酸とセドヘプツロース7-リン酸です。

この反応を牛耳っているのはトランスケトラーゼです。

グリセルアルデヒド3-リン酸とセドヘプツロース7-リン酸が変化して解糖系へ入るまで

上記で起こった「結合そして分解」と同じことがまた起こります。

今度はトランスアルドラーゼの作用によりグリセルアルデヒド3-リン酸とセドヘプツロース7-リン酸が結合して分解します。

するとフルクトース6-リン酸とエリトロース4-リン酸になります。

フルクトース6-リン酸はそのまま解糖系へ入っていきます。

取り残されたエリトロース4-リン酸は、どこからともなくやってきたキシルロース5-リン酸と惹かれあって結合します。この時トランスケトラーゼが作用します。

するとグリセルアルデヒド3-リン酸とフルクトース6-リン酸が生成されます。

どちらも解糖系のメンバーなので解糖系に入っていきます。めでたしめでたし。

まとめ

一度この図を理解してから、教科書の図を見直すと、「なるほどそういうことだったのね!」と納得できますよ😃

核酸とグルクロン酸回路への道

初級編では、「リボース5-リン酸は核酸の材料になる」「ペントースリン酸回路はグルクロン酸回路に繋がっている」と述べましたが、具体的には、ここで別ルートに入っていきます。

・ペントースリン酸回路でリブロース5-リン酸がリボース5-リン酸になり、その後核酸の材料になるルート

・ペントースリン酸回路でリブロース5-リン酸がキシルロース5-リン酸になり、その後グルクロン酸回路へ入っていくルート

が存在する、ということです。

可逆反応・不可逆反応の場所は?

ペントースリン酸回路の前半は不可逆的であり、後半は可逆的になります。

ペントースリン酸回路内の重要人物であるリボース5-リン酸とキシルロース5-リン酸、この二人が前の姿のリブロース5-リン酸に戻ることはできるのですが、それより上に戻ることはできません。

構造式はこうなっている!

※二回出てくる物質は省略しています

構造が問われることはないと思いますが、物質がどんなふうに変化しているのか見るのもおもしろいでしょう😋

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【栄養学・生化学】