ポリメラーゼ連鎖反応/PCR法とは?わかりやすく解説!

ニュースで、コロナの検査の話がある時に必ず登場する「PCR検査」。

決して「コロナ特有の検査」というわけではなく、いろんなことに使える検査なのです。

ではどんな検査?

見ていきましょう♪

※この記事は、高校生向けの生物の教科書のレベルに合わせた内容となっています。

あまりにも親子で顔が似ていないと、DNA鑑定されることがあります。

しかも簡易的なものであれば数万円でできちゃうんです。案外お手軽ですよね。

で、実はDNA鑑定の時に【PCR法】が使われているんです。

この女性が申し込んだ鑑定先では、

採取した孫の頬の細胞と、息子の髪の毛の細胞からDNAを抽出することになったのですが、

これだけではDNAの量が少なすぎてうまく鑑定できません。

そのため【PCR法】を用いてDNAを増やしてから鑑定します。(DNAを増やす方法は後述します)

鑑定方法は、片方の人物のDNAの個性的な塩基配列の規則を見つけて、もう片方の人物のDNAと比べます。

→【塩基配列とは?】

塩基配列に同じ規則があったら「血縁関係あり」、なかったら「血縁関係なし」というような感じで鑑定しています。

血を受け継いでいると、同じ塩基配列の規則を持ったDNAも受け継がれているためです。

ちなみに、なぜ孫の頬の内側の細胞を採ったのかというと、一番はがれやすくて鑑定しやすい部位だからです。

鑑定所に提出する細胞が古い物だったり、ほとんどDNAが入っていない分泌物だったりすると、鑑定しにくくなるので鑑定料金が値上がりします。

なぜ息子の分は、髪の毛の細胞を出さなければならなかったのかは…わかりますね?

勝手にDNA鑑定をしたことを息子にバレないようにしたためです。

Polymerase Chain Reaction

=ポリメラーゼ チェーン リアクション

つまり、「ポリメラーゼ連鎖反応」の頭文字をとったものです。

この「PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)」に「法」がついたので、

ポリメラーゼ連鎖反応を利用した手法のことをPCR法といいます。

そして、PCR法を用いた検査ことをPCR検査といいます。

「DNAポリメラーゼ連鎖反応」「DNAポリメラーゼ連鎖反応増幅法」と呼ばれることもあります。

ちなみにRNAでも連鎖反応を起こすことができます。

ポリメラーゼ連鎖反応の仕組み

試験管の中のDNAを熱します。

95~96℃まで熱すると2つに分かれます。

「プライマー」とは、今あるDNAに対して相補的な塩基配列をもつ短いDNAの断片のことを言います。

要はDNAにピッタリはまる小型の相方です。

DNAは2つにわかれているので、2種類のプライマーが必要です。

プライマーを加えて60℃まで下げると二手に分かれたDNAの反対側にそれぞれプライマーがセットされます。

DNAポリメラーゼを加えて72℃まで加熱すると、プライマーがどんどん長くなってDNAが完成します。

ここまできたら最初のDNAとまったく同じDNAが出来上がっています。

これをまた高温で熱したら2つに分かれるので、この作業を繰り返せばDNAがたくさん手に入ります。

PCR法で使われるDNAポリメラーゼは、高温でも変性しません。

そして72℃で効率よくはたらく性質があります。

DNA鑑定は家庭内のDNA鑑定だけではなく、犯罪捜査にも使われます。

またPCR法は、DNA鑑定だけではなく、色々な感染症の検査などにも使われる画期的な手法です。

コロナの検査で「PCR検査」という言葉がたびたび出てきますが、これはPCR法を使った検査のことです。

私は管理栄養士であり、医師ではないので詳しい検査方法はわからないのですが、

コロナの検査ではおそらく、

①患者から細胞を採取して、RNAを抽出

②PCR法を使ってRNAを増やして検査しやすくする

③その中にコロナのRNAがいるかどうか探す

というようなことをやっているのではないでしょうか。

患者さんのどこから細胞を採取しているのかは聞いてないのでわかりません。

インフルエンザでは鼻の奥からですよね。(痛い)

インフルエンザの検査でもPCR法が使われているはずなので、似たような検査方法なのではないでしょうか。

(※2020.4.4追記:口や鼻の粘膜から採取するらしいです)

抽出したDNA(あるいはRNA)と同じDNA(RNA)をつくることをクローニングといいます。

つまりPCR法は、いくつかあるクローニングの手法のうちの一つです。

1本鎖にしたDNA(あるいはRNA)にプライマーを加えることで、DNA(RNA)が合成されることをアニーリングと言います。

つまり、ポリメラーゼ連鎖反応ではアニーリングがおこっています。

・「PCR」とは、ポリメラーゼ連鎖反応のこと。

・PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)目的は、DNA(またはRNA)を増やすこと。DNAを増やすと、鑑定がしやすくなり、結果に正確性が増す。

・PCRを使った手法のことを「PCR法」と呼ぶ。

・PCR法を使った検査のことを「PCR検査」と呼ぶ。

・「コロナの検査=(イコール)PCR検査」という訳ではない。

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【細胞・遺伝子】

決して「コロナ特有の検査」というわけではなく、いろんなことに使える検査なのです。

ではどんな検査?

見ていきましょう♪

※この記事は、高校生向けの生物の教科書のレベルに合わせた内容となっています。

🔶ポリメラーゼ連鎖反応(PCR法)

もくじ

・DNA鑑定(マンガ)

・PCR法とポリメラーゼ連鎖反応の違いは?

・ポリメラーゼ連鎖反応の仕組み(DNAの増やし方)

・新型コロナウイルスの検査でPCR法が使われている!

・教科書に載っている難しい言葉

クローニングとは?

アニーリングとは?

・まとめ

・DNA鑑定(マンガ)

・PCR法とポリメラーゼ連鎖反応の違いは?

・ポリメラーゼ連鎖反応の仕組み(DNAの増やし方)

・新型コロナウイルスの検査でPCR法が使われている!

・教科書に載っている難しい言葉

クローニングとは?

アニーリングとは?

・まとめ

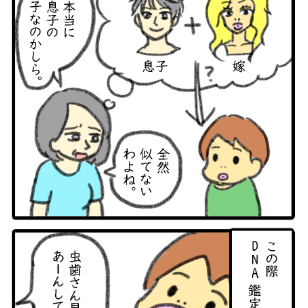

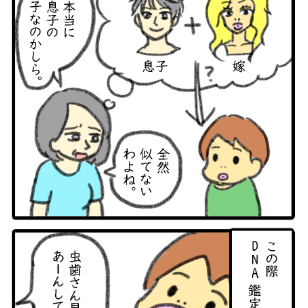

DNA鑑定

婦人向け週刊誌に乗ってそうなネタの漫画を描いてみましたので、まずはこちらをご覧くださいw

※注意※

この女性は「虫歯を見る」と言いながら孫の頬の細胞を採取しています!

この女性は「虫歯を見る」と言いながら孫の頬の細胞を採取しています!

あまりにも親子で顔が似ていないと、DNA鑑定されることがあります。

しかも簡易的なものであれば数万円でできちゃうんです。案外お手軽ですよね。

で、実はDNA鑑定の時に【PCR法】が使われているんです。

●鑑定で行われたこと

この女性が申し込んだ鑑定先では、

採取した孫の頬の細胞と、息子の髪の毛の細胞からDNAを抽出することになったのですが、

これだけではDNAの量が少なすぎてうまく鑑定できません。

そのため【PCR法】を用いてDNAを増やしてから鑑定します。(DNAを増やす方法は後述します)

鑑定方法は、片方の人物のDNAの個性的な塩基配列の規則を見つけて、もう片方の人物のDNAと比べます。

→【塩基配列とは?】

塩基配列に同じ規則があったら「血縁関係あり」、なかったら「血縁関係なし」というような感じで鑑定しています。

血を受け継いでいると、同じ塩基配列の規則を持ったDNAも受け継がれているためです。

ちなみに、なぜ孫の頬の内側の細胞を採ったのかというと、一番はがれやすくて鑑定しやすい部位だからです。

鑑定所に提出する細胞が古い物だったり、ほとんどDNAが入っていない分泌物だったりすると、鑑定しにくくなるので鑑定料金が値上がりします。

なぜ息子の分は、髪の毛の細胞を出さなければならなかったのかは…わかりますね?

勝手にDNA鑑定をしたことを息子にバレないようにしたためです。

PCR検査とは?

PCR法/PCR検査とは

まず「PCR」とは、Polymerase Chain Reaction

=ポリメラーゼ チェーン リアクション

つまり、「ポリメラーゼ連鎖反応」の頭文字をとったものです。

この「PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)」に「法」がついたので、

ポリメラーゼ連鎖反応を利用した手法のことをPCR法といいます。

そして、PCR法を用いた検査ことをPCR検査といいます。

ポリメラーゼ連鎖反応とは

基本的には、「DNAポリメラーゼ」という、DNAを合成する酵素を使って連鎖させ、DNAを増やす反応をポリメラーゼ連鎖反応といいます。「DNAポリメラーゼ連鎖反応」「DNAポリメラーゼ連鎖反応増幅法」と呼ばれることもあります。

ちなみにRNAでも連鎖反応を起こすことができます。

ポリメラーゼ連鎖反応の仕組み

(DNAの増やし方)

①DNAを加熱する

試験管の中のDNAを熱します。

②DNAが二つに分かれる

95~96℃まで熱すると2つに分かれます。

③プライマーを加える

「プライマー」とは、今あるDNAに対して相補的な塩基配列をもつ短いDNAの断片のことを言います。

要はDNAにピッタリはまる小型の相方です。

DNAは2つにわかれているので、2種類のプライマーが必要です。

プライマーを加えて60℃まで下げると二手に分かれたDNAの反対側にそれぞれプライマーがセットされます。

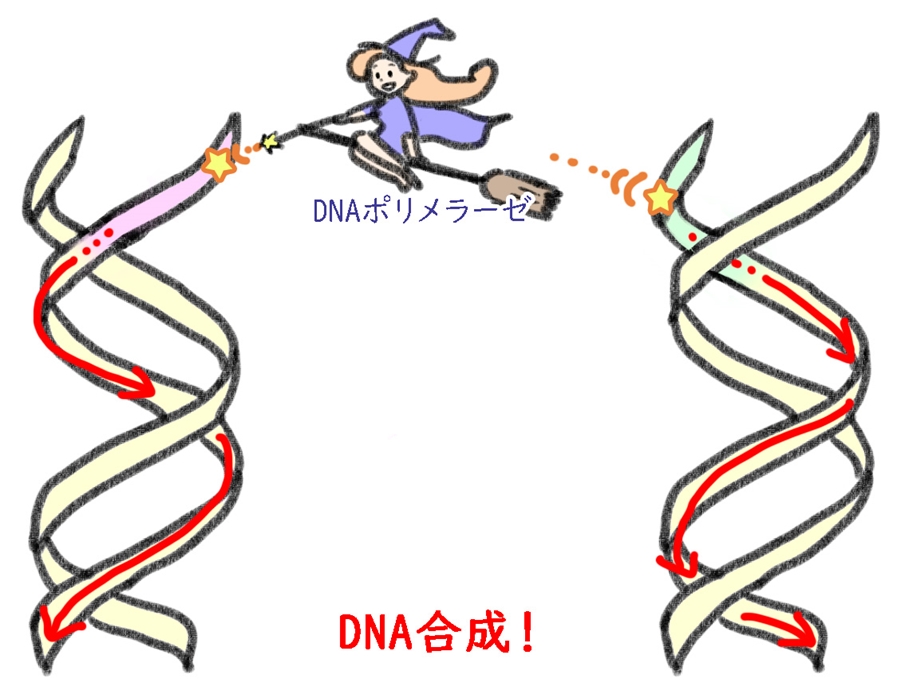

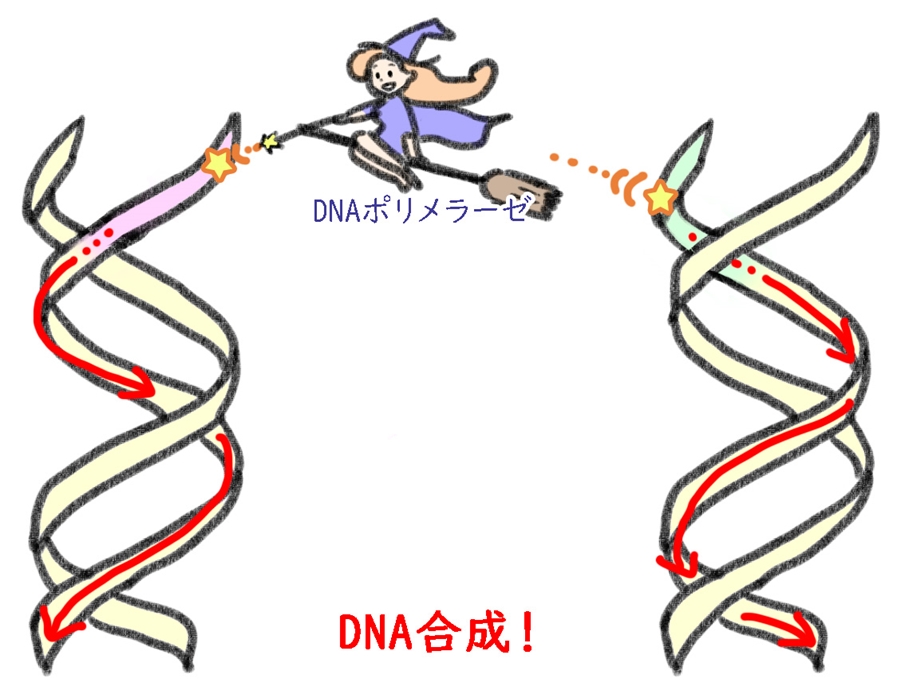

④DNAポリメラーゼによりDNAが合成される

DNAポリメラーゼを加えて72℃まで加熱すると、プライマーがどんどん長くなってDNAが完成します。

ここまできたら最初のDNAとまったく同じDNAが出来上がっています。

これをまた高温で熱したら2つに分かれるので、この作業を繰り返せばDNAがたくさん手に入ります。

PCR法で使われるDNAポリメラーゼは、高温でも変性しません。

そして72℃で効率よくはたらく性質があります。

DNA鑑定は家庭内のDNA鑑定だけではなく、犯罪捜査にも使われます。

またPCR法は、DNA鑑定だけではなく、色々な感染症の検査などにも使われる画期的な手法です。

新型コロナウイルスの検査でPCR法が使われている!

コロナの検査で「PCR検査」という言葉がたびたび出てきますが、これはPCR法を使った検査のことです。

私は管理栄養士であり、医師ではないので詳しい検査方法はわからないのですが、

コロナの検査ではおそらく、

①患者から細胞を採取して、RNAを抽出

②PCR法を使ってRNAを増やして検査しやすくする

③その中にコロナのRNAがいるかどうか探す

というようなことをやっているのではないでしょうか。

患者さんのどこから細胞を採取しているのかは聞いてないのでわかりません。

インフルエンザでは鼻の奥からですよね。(痛い)

インフルエンザの検査でもPCR法が使われているはずなので、似たような検査方法なのではないでしょうか。

(※2020.4.4追記:口や鼻の粘膜から採取するらしいです)

教科書に載っている難しい言葉

クローニングとは?

抽出したDNA(あるいはRNA)と同じDNA(RNA)をつくることをクローニングといいます。

つまりPCR法は、いくつかあるクローニングの手法のうちの一つです。

アニーリングとは?

1本鎖にしたDNA(あるいはRNA)にプライマーを加えることで、DNA(RNA)が合成されることをアニーリングと言います。

つまり、ポリメラーゼ連鎖反応ではアニーリングがおこっています。

まとめ

・「PCR」とは、ポリメラーゼ連鎖反応のこと。

・PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)目的は、DNA(またはRNA)を増やすこと。DNAを増やすと、鑑定がしやすくなり、結果に正確性が増す。

・PCRを使った手法のことを「PCR法」と呼ぶ。

・PCR法を使った検査のことを「PCR検査」と呼ぶ。

・「コロナの検査=(イコール)PCR検査」という訳ではない。

関連記事はコチラ

➜ サイトのもくじ【細胞・遺伝子】